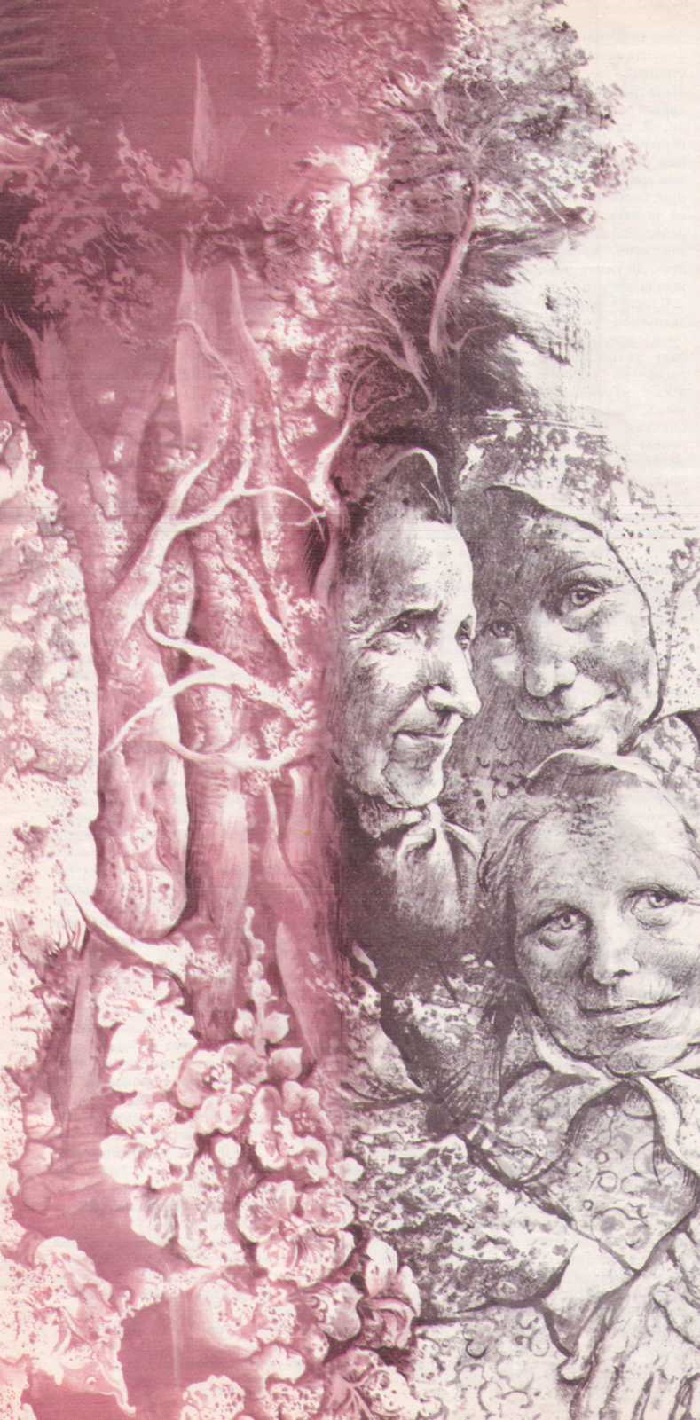

Женщины

Вечером, как и было, уговорено заранее, женщины стали сходиться в хату Ольги Пожиган главной запевалы. Об ананчицких певуньях уже знали в Минске, слушали записи по радио. Как было упустить, такой случай, не побывать в Ананчицах, оказавшись по делу в Солигорском районе?

Бесшумно, будто сама по себе, отходит от косяка под своей тяжестью, открывается дверь, и... никого. Потом из темных сенец ступила через порог во всем цветам, как полыхнула, баба. Остановилась посреди хаты, громко, как на сцене, здоровается, подходит к столу и деловито поспешно ставит, вынимая то ли из-под фартука, то ли из-за пазухи, из-под широкой в сборочку кофты, бутылку сладкого питья, круг колбасы или «рожок» отжатого под камнем сыра. Одна женщина... вторая... третья... десятая...

Сгрудились, несмотря на лето, по привычке зимних вечерок у печки, ждут остальных. Кофты на них расшиты, расшиты передники, по низу подола — ленты, ноги переобуты в новое. И печка, будто перехваченная ситцевой занавесочкой, как передником, топчется позади — и неповоротлива, и напудрена — молодица молодицей. Улыбаясь, друг дружке и сами себе, рассаживаются-рассовываются на лавках вдоль стола. Ряд напротив ряда.

— Мы всегда так на Лень Победы собираемся — смеется одна из них, извинительно пожимая плечами и оглядываясь на остальных.

— Ага-ага-ага.— коротко согласились женщины.

— И гэта вдовица, и гэта вдовица, и гэта вдовица, и тая, что с краечку,— шепчет мне Ольга.

И десятая...

Обтерли губы и низкими голосами, полной грудью на полный рот, не дыханием, а словно ветром верховым в высоком бору разлетаясь, запели.

Звякнуло стекло на столе и на окнах.

Звякнули, отпали запоры в моей душе, отгораживающие чужую судьбу, бабье бездолье. «Взяли мужика, взяли коня на войну... Все кругом немец спалил, все, бо партизанская зона. Кого увидят, тот и партизан. Три годочка мы по лесу блудили, лапти потопталися. И такие ж детки были маленькие, что и не знали, что у них батька был... Вспомнишь ту жизню, и теперь холод берет за плечи...» — слышу, как и в песне. Ольгин главный голос. Осталась она вдовой в двадцать три года с тремя детьми.

Непреодолимая минута одеревенения — невладения собой. Вот-вот слезы пойдут. Ни с того ни с сего, ведь нет такой причины за этим столом: нет горя в голосах, нет в лицах, горделивых, веселых, разгоревшихся поздним румянцем — давно выплаканное горе, давно перепетое.

Как бы это встать, покинуть эту «горькую складчину», чтобы не заметили моего лица?..

Нет, не выйти из этого круга. Слишком тесно сидим, и близко к стене стоит длинная лавка — не перешагнешь. Да и посадили меня вдовы за свой стол в красный угол, значит, первой. Весь ряд поднимать надо, чтобы встать.

И после при встречах с другими вдовами-солдатками мне все время слышался тот верховой голос, далекий за годами, как гомон, все еще тесно, плечо в плечо плещется та «горькая складчина» по нашим деревням. И никак мне ее не покинуть — не встать из-за стола...

Прошло то время, когда, что греха таить, вдовий двор в деревне обходили. Бабы — из ревности, чаще без причины, на всякий случай, чтобы вдова мужа не увела, мужики — из опаски — не навлечь бы дурных разговоров. «Пришел человек, огород спахал, дров привез, помог или только порог переступил, так и все — беда, бо ты вдова — рассказывала одна солдатка — Люди наговорилися — собаки набрехалися...» Состарились одинокие солдатки, доказав мужьям своим, не вернувшимся с войны, свою любовь и верность, деревне — свою невинность. А привычка сторониться, обходить их, двор живуча, как крапива, в некоторых деревнях она еще осталась. Признаться, только теперь мне понятна тетка Ирина из моей деревни Гридьки на Полтавщине, только теперь...

Помню, вижу ее и за годами всегда в короткой жакетке, выжженной на солнце, блеклой, вытканной дождями, обсыпавшиеся рукава подвернуты, туго подпоясана мужниным ремешком, на голове — завязанный назад концами платок. А у кромки его в волосах... земля. «Бьется Ирина, как об землю, бьется...» — всем сердцем сочувствовала моя дружная, добрая деревня со стороны — близко не подходила: молодая Ирина, белая, красивая — опасно жалеть. Мы, дети, понимали эти слова буквально, хотя только мы, никто из взрослых не мог видеть, как она каталась в хате по земляному полу, билась — без слез, без голоса, как каменная.

Бурела, пропадая за работой в колхозе и дома, огрызалась, с кем надо и не надо острым словцом, ходила всегда или с родней, или одна. Ее уже побаивались. Только весной первая кружка сразу из-под коровы мне, детдомовке, была от нее. Большая такая синяя кружка с мережкой пены по краям...

Состарилась и тетка Ирина. Тугие круглые щеки кулачками подпирают быстрые глаза, будто она все время улыбается. Лицо уже не меняется — всю жизнь оборонялась острой усмешкой — застывшее с годами веселое кукольное лицо на всякий случай, каждому. Поубавилось родни. «Как живете?» — спросила ее при встрече. «Живу одна,— говорит тихо и быстренько спохватывается.— А когда-никогда и Матей на ночь заходится!» И все улыбаются ее шутке. Это тетка Ирина о старом вдовце из нашей деревни, упоминание о котором среди баб может вызвать только невинный понимающий смех. «Что бедовать! Свою жизню проживаю, не чужую, а своя не краденая — стыд глаз не выест!» — весело, голосно, как бы на всю деревню заговорила она. Чтобы поверх всех было, поверх жалости, поверх милости. Тут уж видно, что от своих, деревенских, как бы ни нуждалась, как бы ни терпела, помощи сейчас не примет. Помощь возможна только через «квиток», как она называет. Значит, через уведомление от местных властей. «Вот,— показывает тетка Ирина бумажку из сельсовета, — дровы выделили, мне теперь голова по них не болить». Она понимает, что есть такое постановление, что дрова эти, как говорится, «за мужика» — законные.

Дрова дровами. А как с продуктами? В деревне каждый старается взять и бульонну, и свеклину с огорода. Кто поможет вспахать, посеять, убрать? А сено для коровы? Вот уж где местным властям надо суметь понять потребности вдовьего двора. Суметь пожалеть. Как это делал председатель колхоза «40 лет Октября» Мостовского района Михаил Иванович Мискевич.

Приезжала я к нему в хозяйство, чтобы узнать, как идут дела тогда еще молодого председателя, чем он берет, раз за короткое время, года за два-три. вывел колхоз в число пятерки лучших, а был он и в районе, и в области последним. К концу дня все казалось ясным: председатель степенный, хозяйственный, человек на своем месте — все вроде понятно. Попрощавшись с ним, сложив блокнот, ждала обещанную из района машину, чтобы доехать до гостиницы.

А машины не было и не было. Весь день лил дождь. Тяжелые от влаги травы, как перед сенокосом — по пояс. В садах ни звука, ни шелеста — деревья не расправляли одежд, дожидаясь солнца. Небо не поднималось, столбы теплого пара стояли над землей недвижимо, как над большой купальней. Промокли ноги, подол юбки. Дождешься тут и солнца, и машины. Толкнула первую попавшуюся калитку — надо было как-то обсушиться — и попала в хату к вдове Ольге Борисевич. Слово за слово, случайными, может быть, были мои вопросы, как и сам приход, а Ольга обрадовалась радостью открытой, шумной, как может обрадоваться одинокий в хате человек.

Похоронив мужа Федора, инвалида Отечественной войны, вырастила троих детей. Сын и две дочки. Гремела в районе ее слава лучшей доярки в трудные послевоенные годы долго, лет двадцать. Первой среди односельчан получила она звание заслуженной колхозницы. От детей имеет любовь, от людей — уважение. Но состарилась Ольгина хата, потребовался ремонт.

Дочки дочками, им не укажешь, в какую сторону замуж идти: живут семьями за Неманом, сын в городе... Они б мне помогли, да где ж ты тех досок расстараешься, чей лес повалишь? Вот недавненько встретился мне председатель и говорит: ремонт сделаю. И не просила, от людей дознался... А ведь как пришел он до нас, думали мы, бабы-одиночки, о нем по-другому. Молодой, с лица хороший, кучерявый — ему ль до наших бед? Молодой, мог бы и не понимать...— рассказывала Ольга.

После мы зашли с Ольгой еще на один вдовий двор. Елены Корнейко.

В хате ни души, а дверь без замка. Колышется, стекает по бокам на лавку только что принесенная из колодца вода в ведре. На весь голос говорит радио. Мелкие вышивки на стенах, должно быть, от девичества еще ИЛИ ДОЧКИНЫ, та живет в Гродно. На окне, будто мелким крестом вышит, цветет красный огонек. Половички от порога к печке и возле кровати, как протоптанные стежки, а дальше будто бы нога и не ступала. Всюду белесая, наведенная, должно быть, перед большим праздником, чистота мало обживаемого дома.

Вошла хозяйка. Вспоминает о муже, зовет его Платоном Пименовичем, хотя при жизни ни разу так не звала, проводив его на фронт, как у нас говорят, молоденочком. Это уже привычка представлять его чужим людям по документам — по похоронке, пришедшей в самом конце войны: сперва, например, в райсобес на помощь малолетней дочке, а недавно вот в райтоп — на дрова.

— Как живете, Елена Федоровна?

— Если б за мужиком. Платоном Пименовичем, жила, так я еще и в колхоз могла ходить, подмогать. А так, золотко, выработалась вся. И хата на мне и хозяйство... Но грех жалобиться. Ольга знает... Пришли во двор ко мне председатель колхоза, председатель сельсовета, каждый кол, можно сказать, в заборе оглядели. После колхозные хлопцы хлев новый поставили, шифером накрыли. И хату шифером, золотко. Дали на корову и соломы... Есть за кем старовать.

От Елены Корнейко к Надежде Мостовской.

— Наша деревня из трех фамилий — все свояки. Одна я из-за Свислочи замуж пришла, чужая, значится — смеется хозяйка, пружинисто пройдясь по новым, только что выстланным половицам, словно показывала нам с Ольгой, как крепко уложили доски колхозные строители. Нет, не чувствует вдова себя «чужой из-за Свислочи», раз такая обновка в хате. Обошла я тогда еще несколько вдовьих дворов. Своим чередом шли, подгонялись на них работы: кому сено, кому шифер, кому дрова, кому и забор поставить... Шли дела и в колхозе: поднимались цифры привесов, надоев, урожайности. Только зачем было о них спрашивать подробно? Если хотите узнать о председателе, о крепости хозяйства, спросите лучше об этом... у вдов.

Хотя бы и у Анны Москалевой из деревни Беспалово, уже на Мстиславщине, проводившей на фронт мужа в свои восемнадцать лет.

Перед тем, как получить извещение, что он пропал без вести, увидела Анна сон. Какой, теперь уже не помнит, но разгадала его соседка так: «Только за ним и останешься». Так и живет. Ждала мужа всегда, даже дом с братом выстроила на косогоре, чтобы видно было, как он будет возвращаться.

— Нейкий мужик у тебя в окне сидит, говорят бабы. А я ж троих выправила. Который вернулся, думаю? Пришел меньший брат, раненный весь — яблоко сбитое. Не то радоваться, не то плакать,— рассказывала Анна.

А гостевали мы у нее тогда с местным председателем колхоза «Красный пахарь» Каллистратом Тихоновичем Николенко.

— Скажи, Анна, как уговорить молоденьких баб доярками пойти на ферму? День-два поработают и — ходу,— спрашивал озабоченный председатель.

— Трудно им. Тихонович, рано вставать надо, непривычные — как о дочерях жалеючи, отвечала Анна.— Это ж не мы, Тихонович, по шесть штук в плуг впрягалися, ни дня, ни ночи не знали.

— Да, Анна, понимаю... Я вот уже вторую неделю езжу по утрам, бужу двоих, пока не обвыкнутся...

И то, как они оба согласно своим мыслям молчали после сказанного, сидя на длинной лавке, как говорится, вместе «бедовали», и то, как она сама согласилась подойти на недельку, на ферму, как расспрашивал председатель, не нуждается ли Анна в чем-либо — во всем чувствовалось, что такие женщины в колхозе и советчицы, и помощницы. Но и просто одинокие, немолодые, слабые здоровьем женщины, которым надо то помочь, то защитить.

То вот так принародно вспомнить о них, поклониться, о чем попросил меня недавно новый директор совхоза имени Энгельса Минского района Николай Александрович Герасимов.

Хозяйство Герасимов принял по многим показателям в районе последнее. Люди долгие годы слышали только упреки. Забытые люди, и молодые, и старики, те, кто когда-то славился... «Напишите о ком-либо, ведь люди хорошие, они не виноваты»,— тихо так сказал новый директор, немного волнуясь.

Тогда я зашла, конечно же, к Мишихе, так в деревне Тресковщина зовут Надежду Степановну Желток, хотя муж ее, Миша, отец троих детей, погиб в сорок пятом.

«Мишиху! Мишиху!» — кричали односельчане на колхозном собрании много лет тому назад, когда понадобилось срочно подменить председателя.

— Не насмешку ли вздумали надо мной строить? Не, вижу, серьезно. А пора была тревожная: то там, чую, активиста на дороге переняли, настрашили, а то и забили. Я как надумала себе: это ж детей осирочу... Пришла с собрания, хата холодная, на печь залезла, плаачу. Как на, те мои мысли привели ко мне переночевать приезжего человека, вербовщика. Разделся человек, лег, а я думаю: «Небось, разделся, каб следу не было на одежине, когда меня, председательку, убивать будет». До самой раницы глаз не сомкнула, ждала смерти,— рассказывала Мишиха.

Слава к ней пришла, когда она была звеньевой по выращиванию льна. Но бронзовую медаль ВДНХ получать в Москву не поехала — детей не оставишь, звено не бросишь. Откроется дверь в хату: «Тревожный вопрос решать надо, тетка, збирайтеся!» Бросает мыть пол — поехала! Ведь грузовик за ней правленцы прислали. «Без меня так и дела не будет»,— злилась про себя. И дорожила этой своей необходимостью быть всюду.

Теперь Мишиха чаще сидит у окна в доме дочери Дианы. Досмотрена, ухожена, довольна и детьми, и внуками. Только вот волнуется, какой он из себя, новый директор, видела ли я его, спрашивает.

— Тут недавно нейкий шел мимо окна: галиф-е-е, боты больши-и-е. Не он? — заглядывает в глаза с опаской.

Нет, не он, отвечаю, заверяя, что и одет новый директор красиво, и сам молодой, видный. Она довольно кивает седой головой, надолго замолкает. «Мишиху! Мишиху!» — слышится мне в ее молчании, видится молодая статная женщина среди односельчан, требовательная к правде, требовательная к красоте, не потерявшая мужнего имени до этих седых дней...

- Каля майго церама.

- Каля майго иовага

- Битая дарожачка,

- Таптаная сцежачка.

Шумит, как у нас говорят, «буяе» моя «горькая складчина». Ольга встала, толкнула створки окна, обе разом. В темноте выступили малиновые мальвы. Цветы стояли в самой бабьей поре: ни стебля, ни листа — одно цветение. Туго переплетались колокольцы, выступившие прожилки лепестков обозначались натруженно-телесно, как на выработанных руках. Почему их никогда не рвут на букеты?

— Душная мальва, як ночка в одиночку,— смеется Ольга, возвращаясь к столу.

Высоко над дверью в соседнюю комнату, почти под самым потолком, фотография мужа Ольги, как она говорит, «моего гаспадара». Так она называет его всю жизнь, чтобы было ей, тогда молоденькой, за кого затулиться от дурного глаза, от плохого слова. Чтобы удобнее, смелее было при людях поднять бревно на плечо чужому нанятому мужику, когда решила строить хату с тремя детьми на руках...

Ольга села, готовится петь. Сложила руки, глядя перед собой, не мигая, чуть откинулась назад, застыла, дожидаясь.

когда тихо, как издали, отделившись от всех голосов, будто сам по себе, но рядом с другими, всегда молодой, всегда девический, зазвенит ее подголосок.

Легко вплетается в песню ананчицких вдов голос Ганны Глазко из деревни Бояры Докшицкого района.

Ушли из ее хаты на фронт муж с двумя сынами. «И сейчас там»,— говорила она. Никогда не сказала слово «убиты», хотя на мужа Андрея и старшего Спиридона пришли похоронки. Но, раз сама глаз им не закрывала, не верила. На младшего Володю пришло сообщение, что пропал без вести — в ее представлении значит живой. Как свечу от ветра, прятала в себе надежду и жила тихо-тихо, словно прислушивалась: не идут ли, не стучат ли в окно. «Ни она тебе за межу, ни за курицу не посварится. Святая баба...» — говорили о Ганне в деревне. Так и состарилась. Сколько могла, работала в колхозе, потом на пенсии.

В Боярах заметили, что Ганна стала плохо видеть: пришла к колодцу за водой и... вернулась с пустым ведром. «Как быть с ее коровой?» — прикидывали бояровцы. С тех пор вот уже несколько лет подряд, как только подходила Ганнина очередь пасти коров, еще с вечера кто-либо объявлял собравшимся на лавочке: «Кто не любит долго спать? За Ганну завтра надо!» Чаще других соглашалась Ольга Шамстько.

Идут мужики на сенокос и заодно косят делянку Ганны. Молодым бояровцам, может, и не догадаться бы, если бы не мужчины постарше, те, кто вернулся с фронта.

Да, в Боярах никто не слышал от нее жалоб или просьб — зная характер, люди шли к ней сами. Вот и Миша Глазко недавно привез дрова, тихо скинул во дворе, чтобы и не заметила, кто. Не то Ганна будет деньги предлагать. К слову говоря, принес Остап Юхновец ведро воды, а Ганна: «Уж я с тобой не рассчитаюся, уж я...»

Само собой разумелось в Боярах: без лишних слов разделить с Ганной ее долю.

Только, помню, зашли мы к Ганне, успели дверь за собой закрыть, как один за другим стали собираться и бояровцы.

— Ай, полная хата! — радовалась Ганна.

У порога не толпились, как гости, каждый занимал свое место, облюбованное, видно, на частых вечерках у Ганны, каждый по-хозяйски спрашивал, кто мы и зачем. Сама Ганна занемогла — корова копытом ударила. Сидела на постели пряменько, светлый платок, вылинявшие на кофте светленькие цветы. Она и сама своей чистотой, увядшей красотой походила на высушенный цветок. О гостях не беспокоилась — если что нужно. Нина Глазко рядом, и Игнат, Катя Ставер, Вера Глазко, Лена Глазко...

— Мне она не родня, и я ей тоже. Она и замуж шла на эту усадьбу из Будачей,— похаживает Игнат по хате — Что правда, то правда: коль умеет Ганна молиться, то за соседей.

Ганна машет на него рукой, смеется, но Игнат как бы и не замечает ее веселости:

— Вот ты, тетка, теперь хворая. Возле тебя постоянный глаз нужен. А кто, ска¬жем, к тебе сегодня ранидей приходил? Га?

Каменеет Ганна, догадываясь, к чему клонит Игнат: дескать, а не пойти ли ей на жительство в дом престарелых? «Квиток» на дрова, на торф от сельсовета она получит непременно, не откажет в ремон¬те хаты колхоз, но ведь теперь она нуждается в помощи повседневной, которую могут оказать только близкие друг другу люди: сыновья, дочери, внуки...

— Кто-нибудь да зайдет... — отвечает.

— А у меня своей работы полно! — выходит напрямую Игнат.

— Сколько той жизни осталося,— говорит тихо кто-то из соседей.

— Так же и во соседка, и во соседка, н во... — спохватившись, натужно веселеет Ганна — Все пришли! Я и сама... Скипи¬даром натруся — и жива!

Говорит Ганна торопливо. Неожиданно умолкает, заметив, что молчат бояровцы. Решают ее судьбу. Девять десятков тогда ей было. Трудно управиться с коровой, с огородом, трудно и себя досмотреть. Игнат вот советует уехать в дом престарелых — там и уход, догляд. Ей же нет ничего дороже Бояр.

Молчат соседи, думают.

В сенцах загремело задетое кем-то ведро, в хату заглянула миловидная женщина. Маня Глазко.

— Пришла тетке сказать: гуси как раз над ее хатой кричали — скоро тепло будет — спокойно известила она.

Заметив нас, чужих в деревне людей, пододвинула в угол веник, задернула на припечке штору. Проговорила про себя:

— К маю тетке хату надо обклеить...

Все облегченно вздохнули, заговорили разом. Игнат шаркнул ногой, как отбросил что-то ненужное:

— Может, крахмалу надо, обои клеить — у нас много заготовлено...

Так и порешили: Ганна остается старовать с ними.

Так и запомнились бояровцы. как образок деревенского родства, доброты с привкусом вечной занятости, а то и своей беды в хате.

- Ой, ты, соиейка, яснае сонца,

- Чаго раненька узышло?

Поют ананчицкие вдовы, засидевшись до рассвета. Вздрогнули вершины близкого дремотного полесского леса, будто прошелся по ним утренний первый ветер. Гулом, рокотом катятся низкие голоса до самого горизонта, до самого солнца. Вот- вот оно тоже проснется-встанет. В белесых сумерках вдруг замечаю, розовеет, выделяется среди белых кофта Ольги Пожиган. Стол качнулся, одна за другой женщины, отряхивая юбки, поднялись — ни усталости в глазах, ни той тебе еще заботы, но заторопились прощаться, заторопились. Кулем «куляются» через высоки!! порог хаты, притишенно. по-утреннему, смеются.

Вот так за двоих: за себя — сыр или кольцо колбасы, за мужика-солдата — бутылку сладкого питья, они придут на свою «горькую складчину» и на сорок втором году нашей Победы, и на пятидесятом...

Ой, ты сонета, яснае сонца...

Источник-журнал Крестьянка