Скорая помощь

Где бы ни жил советский человек — в большом городе или маленьком селении,— он твердо знает: если его настигнет болезнь, он не останется без медицинской помощи — бесплатной и эффективной. Такова реальность нашей жизни. Ведь заботу о здоровье людей наше общество считает важнейшей социальной задачей. При этом особое внимание уделяется дальнейшему развитию системы здравоохранения в сельской местности, что нашло свое отражение в материалах XXVI съезда КПСС, в решениях майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по улучшению охраны здоровья населения», принятом в августе 1982 года.

В этой связи, Сергей Петрович, расскажите, пожалуйста, что делается в первую очередь для совершенствования медицинского обслуживания сельского населения?

— Главная наша цель заключается в том, чтобы максимально приблизить медицинскую помощь к сельским жителям. В частности, в ближайшие годы намечено открыть 1950 врачебных амбулаторий. Строятся новые сельские поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, участковые и центральные районные больницы, то есть все те учреждения, которые образуют первичное звено системы здравоохранения. Причем значительная их часть будет построена за счет собственных средств колхозов, а для работников совхозов и других, сельскохозяйственных предприятий — за счет государственных капиталовложений, выделяемых на развитие сельского хозяйства.

Ежегодно мы будем направлять в эти учреждения 15—16 тысяч выпускников медицинских вузов, десятки тысяч медицинских сестер. К ним впрямую относится требование поднять качество и культуру медицинского обслуживания. Ведь от того, как встретят человека в амбулатории или поликлинике, внимательно ли выслушают, обстоятельно ли (в рамках возможностей такого типа лечебного учреждения) проведут обследование, точно ли поставят диагноз, эффективно ли проведут лечение, зависит, как быстро и радикально он излечится. В противном случае болезнь нередко затягивается и осложняется, человек бывает вынужден ехать в город, теряя много времени и сил, а то и ложиться в больницу.

Об издержках такого положения долго говорить не приходится. Они ясны. Вот почему наша задача — всемерно укреплять первичное звено системы здравоохранения, особенно в селе.

— Но несколько лет тому назад основное внимание, как представляется, уделялось развитию ведущих, крупных медицинских учреждений в больших городах. Было ли это оправдано? И можно ли считать нынешнее переключение внимания на первичное звено долговременным курсом?

— Было бы неверным умалять значение крупных многопрофильных и специализированных больниц, научно-практических центров. Именно они в значительной степени определяют уровень всей отечественной медицины. Особенно необходимы подобные центры в таких разделах медицины, которые, прежде всего, определяют здоровье населения как городского, так и сельского, то есть в кардиологии, онкологии и т.п. Другой вопрос, что сегодня мы стремимся, используя достижения современной медицинской науки и техники, опыт ведущих медицинских учреждений, сосредоточить усилия на существенном укреплении первичного звена. Система здравоохранения должна быть строго сбалансирована. И все дело в том, чтобы постоянно сближать качество работы в разных звеньях, помня, однако, о том, что каждое из них имеет свою специфику. Еще раз подчеркну: в ближайшие годы наше внимание будет бо лее всего сосредоточено на всемерном укреплении первичного звена медицинского обслуживания и прежде всего в сельской местности.

Одновременно ускоренными темпами продолжается развитие передвижных видов медицинской помощи. Все больше становится амбулаторий и аптек на колесах, флюорографических, рентгенологических, стоматологических и других передвижных кабинетов, женских и детских консультаций, лабораторий для срочного проведения обследований и других.

К 1985 году завершится создание станций скорой помощи для села по всей стране. Они оснащаются диспетчерской аппаратурой, автотранспортом, средствами радиосвязи. Шире будет использоваться санитарная авиация.

Продолжается укрепление и развитие сельских участковых больниц и централь¬ных районных больниц.

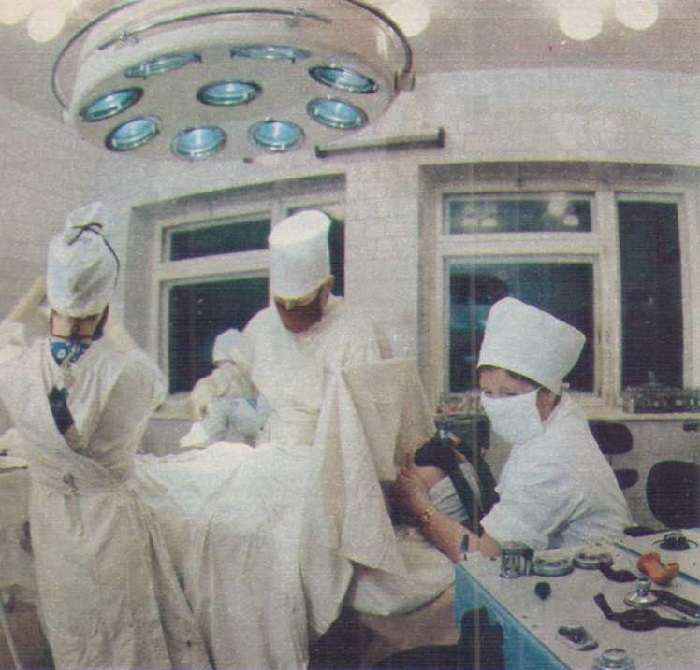

Районная больница — это многопрофильная лечебница, которая располагает необходимой диагностической и лечебной аппаратурой и имеет в своем штате специалистов не менее чем по десяти профилям. Здесь формируются и отделения скорой и неотложной помощи, выездные бригады для села. При этих больницах сегодня создаются и профилированные отделения, и таким образом специализированная помощь также приближается к сельскому населению.

Наконец, каждый житель села при необходимости всегда может получить высококвалифицированную помощь в областных и республиканских медицинских учреждениях. Вообще надо сказать, что процесс сближения города и деревни идет и в буквальном смысле этого слова. Городов становится все больше, они разрастаются и тем

самым приближаются к селам, расстояния сокращаются. Развитие дорожного и транспортного строительства также ускоряет этот процесс. Таким образом, в ближайшей перспективе город с его медицинскими учреждениями будет еще больше служить сельскому населению.

И еще есть один резерв для приближения высококвалифицированной помощи к селу. Речь идет о практике выездов для консультирования в сельских поликлиниках крупных специалистов из научно-исследовательских институтов и медицинских вузов. Ведь союз науки и практики — один из ведущих принципов советского здравоохранения, и следовать ему — долг каждого медика.

— Сергей Петрович, по понятным причинам наших читательниц особенно волнует качество акушерской и гинекологической помощи, организация службы родовспоможения, педиатрии.

— В этой области делается очень много. В стране организованы служба патологии беременности, службы интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Совершенствуется система медицинского контроля за детским питанием, диспансеризация детей и т.п.

Пожалуй, сейчас важнейшая задача в педиатрии — снижать количество заболеваний в дошкольных учреждениях, особенно респираторного характера.

— А какие для этого есть пути и средства?

— Они широко известны, доступны повсюду и не требуют особых затрат. Нужно должным образом проводить в детских садах и яслях закаливание детей, приучать их к занятиям физкультурой. В семьях этому тоже нужно уделять больше внимания.

Демографическая политика нашего государства, как известно, направлена на поддержку многодетных семей. Но если по какой-либо причине женщина не может или не хочет иметь больше детей, то долг врача подсказать ей, какие есть современные средства предотвращения беременности, как избежать аборта и сохранить здоровье и трудоспособность. Мы принимаем меры, чтобы женские консультации работали и в этом направлении.

— В почте нашей редакции встречаются сигналы о нарушении в некоторых родильных домах санитарно-гигиенического режима, о неважном уходе.

— Уход за больными, выхаживание больных — важный элемент лечебного процесса. Поэтому мы расширяем подготовку медицинских сестер с тем, чтобы они могли в большем объеме выполнять эти функции. Шире будут привлекаться к этой работе студенты младших курсов медицинских вузов, учащиеся медицинских училищ. Думаю, таким образом, они глубже осознают, что душевность, сострадание к больным, самоотверженность — неотъемлемые качества каждого, кто избрал профессию медика.

Что же касается нарушений санитарно-гигиенического режима в некоторых медицинских учреждениях, то, к сожалению, с фактами такого рода еще приходится сталкиваться, хотя принимаются необходимые меры к их недопущению. Есть еще, увы, медицинские работники, для которых высокая Присяга врача Советского Союза не стала законом нравственной и профессиональной жизни. Сказываются упущения в воспитательной работе в стенах вуза, а потом и в медицинском учреждении. Поэтому совершенствованию воспитательной работы, привитию принципов медицинской деонтологии — врачебной этики мы придаем первостепенное значение. Чтобы повысить ответственность врачей за выполнение служебного долга, с текущего года введена их периодическая аттестация. А государственная система последипломного усовершенствования знаний врачей призвана обеспечить все необходимые возможности для повышения их квалификации, причем врачей сельских и занятых в скорой медицинской помощи в первую очередь.

— Поскольку охрана здоровья населения — это целый социальный комплекс мер разного плана, то содействовать, их осуществлению призваны, очевидно, не только органы здравоохранения, но и многие смежные отрасли народного хозяйства, научные учреждения, предприятия, общественные организации. В данном случае нас интересует связь, сотрудничество медицинских учреждений с местными Советами народных депутатов, сельской общественностью. Ведь, например, строительство и своевременный ремонт дорог, телефонизация деревень, транспортное обеспечение находятся в ведении сельскохозяйственных предприятий. Советов народных депутатов и имеют самое прямое отношение к службе здравоохранения.

— Обычно органы здравоохранения работают вместе с Советами народных депутатов, их постоянными комиссиями по здравоохранению, с колхозами и совхозами, но не всегда, к сожалению, такое сотрудничество достаточно результативно. Между тем есть прекрасные примеры, достойные подражания. Вот совхоз «Пашский» в Ленинградской области. Его руководство, партийная и профсоюзная организации помогли медикам установить в совхозном профилактории передатчик ЭКГ. абонировать на месяц телефонный канал и передать на приемный пункт областной больницы 1000 кардиограмм. В результате были своевременно выявлены «группы риска», несколько человек направлены на лечение в стационар и т.д.

Простор для подобного содружества по-истине велик. Скажем, для лучшей профилактики здоровья детей всех возрастов в селах нужно строить плавательные бассейны, спортивные комплексы, пионерские лагеря санаторного типа и тому подобное. Как тут обойтись без привлечения средств колхоза или совхоза, без усилий сельской общественности? А пропаганда здорового образа жизни, борьба с пьянством, с другими вредными привычками — это же важнейшее дело! Одним словом, проблемы медицинские невозможно рассматривать отдельно от социальных и экономических.

Охрана здоровья сельского населения требует решительно поднять санитарно-гигиенические стандарты труда и быта, улучшить охрану труда (тут кроется важный залог здоровья работников, женщин в первую очередь), развивать благоустройство сел и деревень, добиваться скорейшего ввода в эксплуатацию уже строящихся медицинских учреждений. Все это возможно только в союзе с общественностью и руководством сельскохозяйственных предприятий.

Хочу, кстати, здесь напомнить, какое большое значение для развития сети медицинских учреждений имеет безвозмездный труд советских людей в день Всесоюзного коммунистического субботника. На средства, заработанные во время этого трудового праздника трудящимися страны, уже построены такие крупные комплексы, как онкологический и терапевтический центры в Москве, многие медицинские учреждения в городах и селах разных областей и республик. В частности, построены за последние годы терапевтический комплекс в поселке Кузоватово Ульяновской области, районная больница и поликлиника в селе Новоалексеевка Актюбинской области, лечебный корпус в селе Покровское Ростовской области и многие другие.

— Очевидно, для того чтобы общественность стала активным помощником медицинского работника, ее надо специально организовать?

— Несомненно... Мы ставим задачу перед медицинскими подразделениями — особенно в селе — иметь свой санитарный актив. Надежный резерв тут — многомиллионная «армия» членов Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, доноры, санитарные инспектора-общественники, помогающие врачам контролировать соблюдение санитарно-гигиенического режима на предприятиях общественного питания и торговли. Это большая сила, но ее нужно полнее использовать. Необходимо дать в село больше литературы для пропаганды санитарно-гигиенических знаний, шире привлекать к этой работе клубные учреждения, активизировать деятельность домов санитарного просвещения. И, конечно же, первыми помощниками медиков должны стать женсоветы.

Руководители медицинских и аптечных учреждений обязаны регулярно отчитываться перед населением. Но и общественность, со своей стороны, должна контролировать соблюдение этого правила и выполнение обоснованных пожеланий населения.

Думаю, что такой популярный журнал, как «Крестьянка», может многое сделать, чтобы активизировать роль женской общественности в борьбе за здоровый труд и быт, за широкую профилактическую работу в селе под руководством медиков, вместе с другими общественными организациями села.

Здоровье населения — наша общая забота. И конечный результат усилий должен соответствовать затраченным средствам, дать существенный качественный сдвиг в постановке медицинского обслуживания сельского населения.

Мы обязаны выполнить требование партии, сформулированное в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду КПСС: «Надо сделать все, чтобы советский человек всегда и повсюду мог получать своевременную, квалифицированную и чуткую медицинскую помощь».

Источник-журнал Крестьянка