Нико Пиросмани

Собрались князья на кутеж. Это были загадочные князья и странный кутеж. За стол воссели они, молчаливые, торжественные, с тайной в себе. А на столе закуски одному взрослому на легкий завтрак не хватит, и ни стаканы, ни объедки не оскорбляют белизны скатертей. Кажется, что и роги пусты, и граммофон никогда не заиграет, чтобы не спугнуть тишину. А князья... что за князья? Строгие черные чохи, без золоченых газырей, без серебряных родовых кинжалов. И где же их суровые гордые замки, где кони и блистающие драгоценной насечкой ружья, где дым очагов и боевые трофеи? Ничего этого нет, есть белая глухая стена за ними, просто задник, отрезавший их от суеты, или стол оказывается где-то посреди поля, и за торжественно молчащими князьями мягко волнятся холмы Кахетии, а прямо над головами неслышно шелестят листья вечных дубов и белые птицы скользят над ними.

Где все это происходит? В Грузии. Кто воссел за столом? Грузины. Когда это происходит? Всегда. Они не смотрят друг на друга, не разговаривают меж собой, они чуть ли не незнакомцы. Нет же, нет, пусть не разговаривают, пусть не смотрят друг другу в глаза, иное объединило их.

Тишина и покой? которые вливаются в них, вечность, которую они пьют вместо вина, момент истины, миг перед песней. Что же запоют они? Ту, старинную, что водила их предков в походы, или ту, что поют сейчас в их деревне на свадьбах или поминках, или завтрашнюю, еще не написанную Булатом Окуджавой, но уже слышимую ими, потому что ведомы им песни от века до века:

- Виноградную косточку

- в теплую землю зарою, и лозу поцелую.

- и сладкие гроздья сорву, и гостей созову,

- на любовь свое сердце настрою... А иначе зачем

- на земле этой вечной живу?

На любовь свое сердце настрою... И тогда не нужны ни слова, ни тосты, ни граммофон, и даже смотреть в глаза друзьям, не надо, потому что все они настроены на волну любви, тишины и созерцания в себе самого главного.

Художник, создававший такие «кутежи», был прост, мягок и горд, и за это многие называли его «Графом», а он бескорыстным. добрым сердцем и гениальной кистью возводил духанщиков, сапожников и дворников, ремесленников, приехавших на базар крестьян и прочий мелкий люд. нищету и босоту — в княжеское достоинство. Роден отсекал в камне лишнее, чтобы выявить заключенную в нем скульптуру. Нико отбрасывал улицы, дома, весь город, всю накипь сиюминутного быта и оставлял в людях вечное, чем они были живы, чем должны быть живы, и как же было не стать князем под такой кистью!

- Собирайтесь-ка, гости мои.

- на мое угощенье, говорите мне прямо в лицо.

- чем пред вами слыву...

А ведь вы знаете его. Вы могли не видеть его картин, и все-таки... «Жил-был художник один...» и «Миллион, миллион, миллион алых роз» — помните? Это о нем, о Нико Пиросмани. Это он, если верить Вознесенскому, Паулсу и Пугачевой, влюбившись, свою жизнь превратил в цветы: как гласит более ранний, прозаический вариант, он кидает к ногам возлюбленной «все цветы в Тифлисе и все цветы, которые росли под Тифлисом, и все цветы, которые пришли в Тифлис на поездах». Если верить... Но лучше не надо. Когда-то красивая легенда, придуманная его поклонниками, превратилась в шлягер. Наверное. Пиросмани удивился бы, услышав эту песенку. «Кто влюблен и всерьез?»— он бы пожал плечами: разве можно влюбиться не всерьез: да и за всю свою жизнь у него не было денег на покупку хотя бы сотни этих нежных красавиц с шипами. Он жил настолько нараспашку, у всех на виду, что в результате мы почти ничего не знаем о нем достоверно, и юбилей, который мы сейчас отмечаем, достаточно условный, может быть, он родился в 1862 году, может, и нет, может быть, в мае, а может быть, и осенью. Если бы он не устроился на работу, на железную дорогу, от него бы не осталось ни одного официального документа, и легенда совсем бы оторвалась от жизни. Впрочем, если художник не растворился в своих картинах, если не оставил нам главного — своего мира, то что нам до перипетий его жизни?

Наверное, посетителям духанов в реве застолья, в чаду и копоти было странно, бросив взгляд на стену, увидеть деревенский дворик с пышной белой хохлаткой с пятнадцатью цыплятами, и черно-красного красавца петуха, и деревянный сарайчик, из которого выглядывает женщина, и забор, сплетенный из ветвей, и ворота, к которым прилепился маленький мальчик, видный нам со спины. За забором купы деревьев и немного неба. Вот и все. Даже и сценкой не назовешь, так, часть утреннего сна, оттуда, из детства. Но как постоянно, через всю жизнь, приходили и торжественно рассаживались за белым столом его князья, так же приходило в духаны его детство, когда он. Нико. прижимался к воротам или сидел в маленьком шатерчике, и был он тогда то чуть выше курицы, то чуть меньше собаки. И мама была рядом, и мужчины молотили хлеб, и коровы были по-настоящему священными животными, потому что давали молоко и жизнь.

Мальчик у ворот. Сейчас они распахнутся, и он выйдет в большую новую жизнь. Сколько сюжетов написано на эту тему.

сколько веселой неутолимой жадности сверкает обычно в детских глазах — как же, вот он. огромный и прекрасный мир, рядышком, за воротами! Нет этой жадности, и нет глаз, спиной стоит, как в углу, когда горько, безутешно плачут и стесняются своих детских слез, и мама словно в прощании вскинула руку, и его рука поднялась — то ли ворота толкнуть, то ли с матерью попрощаться, и нет желания выходить в тот большой мир, потому что вся красота белого света не там, за воротами, а здесь, с мамой и цыплятами, с волами, собакой и костром, на котором варится обед. Он так плотен, этот мир, так насыщен, что даже небу нет в нем места, и оно вползает как бы украдкой, чтобы принести с собою стаю черных птиц.

Деревня была не только детством и счастьем, деревня была тем единственным временем, когда у него был дом, свой дом. Годы пройдут, и он выстроит дом в своей деревне, соберется уж, было жениться, но поссорится с кем-то (неизвестно, в общем- то с кем) из-за чего-то (из-за чего?), расстроится свадьба, а дом свой отдаст сестре, чтобы вернуться в Тифлис, который ни разу не перенесет на свои картины, сам же будет бродяжить от угла к углу, и будет видеть сны детства, и находить все новые и новые, печальные и прекрасные сочетания желто-зеленой травы двора, цыплят с курицей, собаки, козла, стогов и маленькой сухонькой женщины, слабо поднявшей руку в вечном прощании. И отсюда, из своего детства, щедро дарил он своим князьям окружение для их величавых застолий: и деревья, и реки, и холмы, и только неба теперь будет много, и не черные птицы горя, а белые тени прощения будут парить над ними.

Он долго, он упорно пытался уйти от судьбы, пытался не стать художником. Рисовал с детства — на бумаге и картонках, на стеклах и стенах, на крышах, прямо по железу, рисовал всех и все, будто видеть не мог не заполненную рисунком плоскость, однако только в молодости хотел заняться работой, хоть каким-то боком связанной с художеством: на паях организовал мастерскую по изготовлению живописных вывесок — прогорел, а потом был поваром и даже, по слухам, лакеем, служил тормозным кондуктором товарных вагонов, в тридцать два года занялся торговлей и разорился, был грузчиком и разнорабочим. Ему было уже тридцать восемь. У него не было дома и семьи, у него не было профессии и работы. Но он никак не хотел отказаться от доброты и щедрости, чтобы стать нормальным торговцем (а ему бы помогли стать им, его любили), не мог втиснуть себя в железную дисциплину работы кондуктора, не мог обрести дома, потому что знал: все равно не будет в нем так хорошо, как было там, в Мирзаани в детстве. И тогда он перестал сопротивляться себе, и в тот день нищий бродяжка Николай Пиросманашвили стал великим художником Нико Пиросмани.

Он никогда ни у кого не учился живописи («принужден был учиться у своего инстинкта», как говорил его собрат по ремеслу) и в этом отношении был любителем, как тысячи и тысячи во все века человеческой истории: он жил на это и только на это и потому был профессионалом: любитель-профессионал, он сгинул бы как художник еще при своей жизни, обладай он только природным талантом, но, к счастью, пролетела над ним белая птица и душа народа поселилась в нем, в этом неудачливом торговце и бездарном кондукторе. Душа народа, она одна в конечном счете творит искусство. Он не учился — он научил себя сам: он не знал технику живописи — он создал свою и в своей технике был таким же виртуозом, как самые изощренные мастера Возрождения. Церковь была главным заказчиком тем прославленным мастерам: она кормила, она же была и музеем. Трактир стал церковью Пиросмани: тут он столовался, тут рисовал, тут спал, и тут же висели его картины.

Тут были его заказчики, тут проводила время его паства, и он делал то, что делали художники во все века: показывал людям их значительность и величавость, необходимость их жизни. Это не всепрощение — напишет же он черного кабана, в котором с гениальной силой соберет все зло земли, весь ее мрак, тупую неостановимую силу и жестокость. Зло есть, много зла, но есть и эта древняя, изначальная сила веры в людей, вера в ценность каждого живущего на земле, кем бы он ни был.

Он был благороден, и благородна была его живопись, пусть она и располагалась на темных прогорклых стенах харчевен. И ведь не искусствоведы, не братья-художники, а духанщик Баиадзе первым сравнил его «кутежи» с «тайными вечерями», другой духанщик наотрез отказался продавать его картины коллекционерам, а третий устроил настоящую драку, только чтобы отстоять их. До пятидесяти лет он был безвестным, но для кого? Для художественного мира Российской империи — да, для богатых кварталов Тифлиса — тоже да, но для другой — и большей — половины грузинской столицы он был свой: был гордостью и знаменитостью, был любимцем: был «чокнутым» и «побитым градом», но был и Графом. Своим искусством он оправдывал жизнь этих грязных, шумных, вороватых, и великодушных, бедных и человечных кварталов: мало того, на его картинах она становилась неизмеримо значительней, чем жизнь хозяев центральных проспектов, кичившихся европейским лоском и азиатской пышностью, и чем скорее вырождались князья Головинского проспекта, тем пышнее расцветали дерева и холмы пиросмановских кутежей.

Меньше чем за два десятилетия он написал две тысячи картин, бессчетное число вывесок, картин на стекле, на стенах. Это был трудяга, да еще какой! Бесконечный и безотказный, добрый и трагичный. При жизни Ван Гога была продана всего одна его картина, но он свято, исступленно верил в посмертное признание и славу. Работы Пиросмани гибли на его глазах. Не осталось ни одного его рисунка, погибли все росписи по стеклу, время уничтожило все стенные росписи. Да и как могло быть, иначе, он же сам, верно, не раз приходил в духан, дожидался, пока стекольщик вставит новое стекло, равнодушно выбросив осколки после вчерашнего загула, и принимался за новую роспись. Но что стекла, если из его картин сохранилась едва ли каждая десятая... Они висели на стенах трактиров, впитывая в себя чад горящего мяса, копоть масла и жира, и когда неузнаваемо темнели, их выбрасывали и заказывали новые — кому тогда в голову приходило, что место полотнам не в кабаке, а в музее?

Он не жаловался на судьбу, он просто обходил по утрам духаны и спрашивал: что тебе нарисовать, хозяин? Если работа была, он мог остаться тут на день или месяц, если заказа не было, шел дальше.

Да понимал ли он сам, что делал? Ведь, право, за голову схватишься, когда узнаешь, сколь мизерные суммы платили ему за картину, а то просто давали тарелку супа со стаканом вина. Легко ответить: не знал, не понимал, и безгласный гений водил его кистью. Однако будет это неправдой. И цены — не довод. И знал даже во времена своей безвестности, что картины его стоят много дороже, и советовал друзьям и знакомым, владельцам его картин, за сколько их можно продать, чтобы не продешевить. Но сам не брал и десятой доли. Так решил для себя и от этого не отступал. Он бы вообще работал бесплатно, будь на то его воля, но надо же было как-то жить, чем-то кормиться: он и брал только на прокорм, а рубашки и пиджаки ему дарили друзья. Он был слишком горд, чтобы брать за картины деньги, он был слишком простосердечен, чтобы объяснять это кому бы то ни было: разве так не ясно? Ты даешь мне хлеб, и мне сытно, я пишу тебе картину, и она будет радовать всех, кто приходит к тебе. Вероятно, так работали средневековые зодчие, за краюху хлеба и кувшин вина возводившие музыку в камне и бывшие уж до того гордыми, что в отличие от Нико даже имен своих не высекали в камне: зачем, что имена -скажут уже следующему поколению?

Он так много и так ярко, так мощно работал потому, что был свободен. Даже от дома свободен, даже от семьи. Но свобода его оплачивалась слишком дорого. Уже будучи взрослым, он совершенно не пил, но как можно было работать по духанам и не откликнуться на гостеприимство хозяина и гостей? Чтобы вырваться, ему надо было покончить с духанами, то есть со своими заказчиками и музеями, а это была бы уже не его жизнь. Он все знал о себе, ни о чем не жалел, ничего не боялся, был спокоен и мудр.

Но была минута в его жизни, которая все могла изменить, перевернуть, спасти его искусство и его самого.

В 1912 году ему исполнилось пятьдесят. В этот год его «открыли» профессионалы. Неважно, что это были совсем молодые люди, если и не нищие, то отнюдь не богатые; важно, что они приехали в Тифлис, увидел картины совершенно им неведомого мастера и восхитились. Они сравнили его картины с работами мастера раннего Возрождения Джотто, и у них сердца захолодели от восторга. Тут же, в духанах, они услышали и первые рассказы о нем. Как рано, маленьким мальчиком, остался сиротой и переехал в Тифлис. Как Шауа Касаби просил Пиросмани сделать его портрет, а Нико было некогда, и Шауа неожиданно умер, как пришли его друзья на Кукийское кладбище и как Нико горевал больше всех: «Ха, бедная моя голова! Откуда мне было знать, что ты так рано умрешь!» — и как через несколько дней Пиросмани написал картину, на которой Шауа сидит среди друзей: действие происходит на кладбище. Шауа пристроился на могильной плите, а вокруг музыканты, и собачка тут же пристроилась...

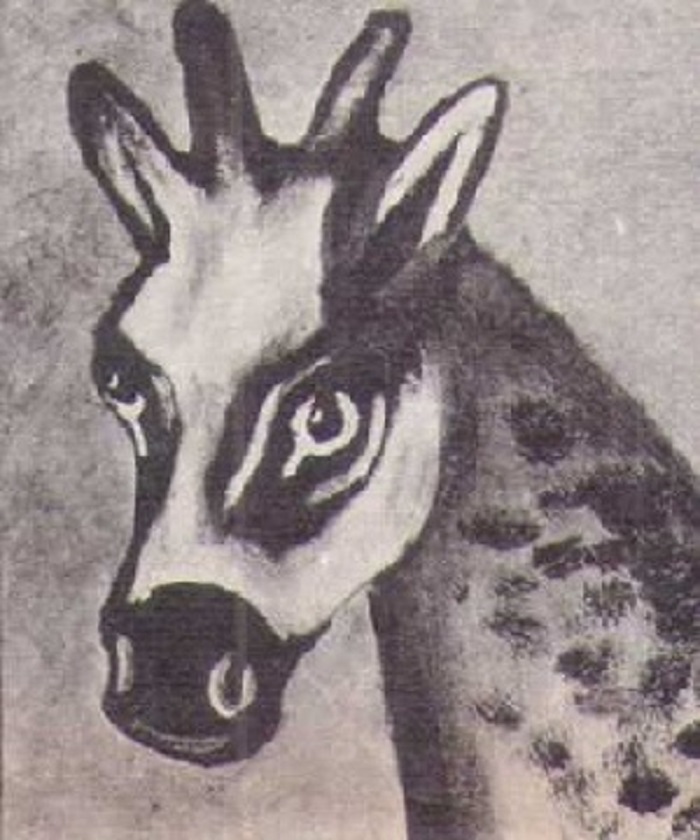

Вскоре профессионалы познакомились с самим художником. Они в упор спросили его: знает ли он, что он великий художник? Нико смутился. Но ребята ему понравились. Он делал для них картины: одни за крохотную мзду, другие бесплатно, в подарок. Они разглядывали в духанах картины с его удивительно прекрасными животными. Нико объяснял им: «Люблю писать животных — это друзья моего сердца... Все в жизни имеет две стороны: добро и зло.

Вот белая корова — это символ нежности, спокойствия, любви, она дает молоко, мясо, шкуру. Белый цвет — это цвет любви. Черный бык — он дерется, орет — это война. Орел огромный, беспощадный, он терзает маленького зайчонка. Орел — это царский орел, а зайчик... это мы с вами».

Белая медведица с детенышами гуляла, нежная и сильная, а позади нее зрели грузные яблоки, и цвела кукуруза. Как хороши, как бесконечно сильны и мудры были его львы: и желтый лев, и черный лев, как бесконечно печален был пасхальный барашек, обреченный на заклание, среди всеобщего ликования ему предстоит смерть, и он знает об этом, и он смотрит на зрителя, не прося пощады — ведь это «мы с вами»... Но среди друзей его сердца были и загадки, тайны тут были, может быть, главные в его жизни. «Темный страх ожидания» охватил молодых людей, когда они увидели картину «Медведь в лунную ночь». Странное полуразрушенное здание, странное дерево с мощными сучьями, по нему пробирается медведь, и все это облито завораживающим светом луны. Он похож на сомнамбулу, этот простодушный герой народных сказок, он будто идет навстречу своей печальной, даже злой судьбе, и судьба его изливается в этом магическом холодном свете луны. Уж не себя ли изобразил Нико, не свою ли судьбу сильного, но такого одинокого охотника за красотой и печалью?

О Пиросмани заговорили. О нем начали писать. Его именем, как камнями, начали побивать своих эстетических противников. Художник Ларионов так представил его московской публике: «Грузин... тифлисец, очень популярный среди туземцев...» Его сверх меры хвалили, его ожесточенно не принимали. Впрочем, это было где-то там, далеко: в Питере, Париже, Москве. В центре Тифлиса. Нико же продолжал жить своей жизнью. Один из молодых людей, «открывших» его, покидал Тифлис, чтобы броситься в жаркие схватки за молодое искусство. «Поезд отходит, а там, в глубине огромного города, сидел у тлеющих углей человек с тоскующими глазами, одинокий скиталец, большой художник, произведший на меня огромное впечатление. Теперь, после знакомства с Пиросманашвили. я знаю, что такое жизнь».

Великий, гениальный, научивший жить, он все же оставался для этой молодой поросли туземцем среди туземцев. Скупали его картины, чтобы спасти их от уничтожения, и никто не пытался спасти его самого, еще живого и сильного.

И тут началась мировая война, и разлетелся навсегда его духанный мир. И стал ненужным «духанный живописец». Были еще заказы, и было их не так уж мало, но сам Пиросмани понимал, что прошлое расколото навсегда: не собрать ему больше князей для молчаливой вечери, когда улицы полны ранеными, и его белая корова на черном фоне, и его черная корова на белом фоне годятся разве только для мясозаготовок. Пришло время черного быка и черного кабана. Вот это и погубило Нико Пиросмани. Прекрасные притчи были разбиты войной и кровью. Все замечали, как он потух, опустился, каким стал жалким и неприбранным. Не замечали другого. Все-таки в художнике сначала погибает дух, а не плоть. А Пиросмани продолжал создавать картины, да еще какие. «Кахетинский поезд», написанный в 1916 году, только по поверхностному взгляду напоминает его прежние полотна. Вроде бы поезд как поезд, в вагонах люди, кто-то передает в окно бурдюк. Судя по паровозу, поезд должен мчаться со страшной силой, из трубы горизонтально стелется дым с пламенем. Но вагоны никогда не смогут стронуться с места, нету под ними рельсов, нету и колес. А на желто-мертвом перроне распластались пустые марани и раздутые бурдюки — это уже не сосуды для веселого винограда, а разбухшие трупы. Это уже не для духанов... Так что кисть была умной и точной — рядом никого не было.

И когда он умрет, молодые художники, новые его поклонники, разыскивая его следы, придут к духанщику Месхишвили. и духанщик жестко и горестно скажет им; «Где вы были тогда? Если он был великий — почему на него не обратили внимания? Где были ваши глаза?»

...Могила его затерялась где-то на Кукийском кладбище, на том самом, где на, могильной плите сидел Шауа Касаби с рогом в руке, а вокруг музыканты, друзья, и собачка тут же пристроилась.

Последнюю выставку Нико Пиросмани в Москве посетило 39 тысяч человек.

- И когда заклубится туман.

- по углам залетая, пусть еще и еще предо мною

- плывут наяву синий буйвол, и белый орел.

- и форель золотая...

- А иначе зачем

- на земле этой вечной живу?

Источник-журнал Крестьянка