Читаем письма в Крестьянку

В прошлом году «Крестьянка» открыла свой корпункт в колхозе «Мир», Гаврилов-Ямского района Ярославской области,— хозяйстве трудном, отстающем. В двух номерах журнала — восьмом и двенадцатом — мы рассказали о колхозе, его людях.

Читатели живо откликнулись на публикации: председатель колхоза Анаит Георгиевна Лебедева и редакция «Крестьянки» получили более пятисот писем. Люди — и городские и сельские, разных возрастов и профессий — сочувственно воспринимают трудности, которые испытывает колхоз, с пониманием относятся к проблемам, возникающим в «Мире», желают колхозникам и председателю успехов, делятся своими мыслями о путях подъема всего сельскохозяйственного производства, дают добрые советы. Хорошие, душевные письма. Спасибо их авторам!

Письма зачитывались в бригадах, в молодежном общежитии, на собрании колхозников. Наверное, тем, кто прислал их, будет приятно узнать об этом. Множество наших читателей решило помочь колхозу не только добрым словом и советом, но и личным участием. Они хотят приехать, чтобы «поднимать «Мир» всем миром», как выразился В. Краюшкин, механизатор-целинник, из Кокчетавской области.

Правление колхоза и редакция «Крестьянки», внимательно рассмотрев все письма, попросили журналиста Валентина Сергеева, автора очерков, вызвавших отклик, ответить на вопросы читателей и обсудить вместе с ними наиболее важные.

«ВЫ, НАВЕРНОЕ, УДИВИТЕСЬ...»

Отвечать на письма — дело нелегкое и к тому же деликатное. За каждым письмом — человек, судьба, надежда. Поэтому и приглашаю читателя вникнуть вместе в строки — взволнованные, откровенные, идущие от сердца. Вместе поразмышлять над письмами.

С какого же письма начать?

Пожалуй, вот с этого. От Зинаиды Николаевны Шершневой из г. Няндома Архангельской области.

«Прочитали в «Крестьянке» о вашем колхозе и решили найти у вас свое счастье. Мы с мужем строители, он шофер, автокрановщик, а у меня третий разряд штукатура-маляра. Строим здесь бройлерную птицефабрику, стройка уже идет к завершению. Нельзя ли приехать к вам. Только не подумайте, что мы хотим временно. Навсегда!

У нас благоустроенная квартира. Кажется, что еще нужно ? Но хочется прийти с работы и чем-то заняться. А в селе дел много, скучать некогда. Трудностей мы не боимся, наоборот, ищем их. С нами приехала бы и моя свекровь, она недавно ушла на пенсию и тоже не любит сидеть без дела. У-нас две дочери, старшая пошла в первый класс, второй пять лет...

Если вам не нужны строители, я с удовольствием пойду на ферму или куда нужно будет...»

«Примите в колхоз»,— просят токарь и электромонтажница из Перми, шофер и крановщица из Белгорода, железнодорожник и делопроизводитель из Кургана, монтер и продавщица из Владимира, штурман дальнего плавания и учительница музыки из Архангельска...

Перечень прекрасных профессий, предлагаемых колхозу, где более половины работ не механизировано, где, заметим, туго с техникой, ее обслуживанием и ремонтом, туго и со многим другим (о чем подробно говорилось в очерках о колхозе), можно продолжать, и он займет несколько страниц: более двухсот городских людей, в основном молодых, до сорока лет, хотели бы работать на земле — «кем угодно, кем нужно колхозу».

Может быть, эти люди или часть их не находят себе применения в городе, в промышленном производстве? Подчеркнем: все они работают по специальности. Штурман — штурманом, крановщица — крановщицей. Все хорошо зарабатывают, обеспечены жильем и, конечно же, пользуются всеми благами городской жизни.

Трудно поверить, что люди по доброй воле готовы расстаться с привычным, вер-но? И тем не менее:

«Пишет вам семья Мисько. Хотя мы живем в городе, проблемы сельские волнуют и нас. Давно хотим жить и работать в колхозе и обязательно в Нечерноземье. Нынешнее положение вашего колхоза (т.е. отставание) как раз для нас и подходит, хочется помочь поставить хозяйство крепко на ноги. Сначала строить, строить жилье, культурно-бытовые объекты, чтобы привлечь молодых. Может быть, и мы вам понадобимся».

Супругам Мисько по 24 года, оба строители. Есть двухлетний сын. Живут они в г. Чардара Чимкентской области.

«В «Крестьянке» прочитала о колхозе «Мир»,— пишет Ирина Никитина из г. Славянска Донецкой области,— и дала журнал мужу. Он сказал: «Вот куда нам надо!» Если вы не против нашего приезда, напишите нам. Надеемся на положительный ответ».

И. Никитиной 21 год, мужу — 25. Оба работают в производственном объединении «Химпром», Ирина окончила профтехучилище, Николай — химико-механический техникум. И, тем не менее, познакомившись по журнальной публикации с отстающим колхозом, он говорит: «Вот куда нам надо!» А жена берется за письмо...

Многие берутся за письмо не в первый раз, как, например. В. Овчинников из Челябинска. Он окончил техникум, получил специальность технолога по обработке металлов резанием, работает на заводе. Член партии. Сообщает:

«Я уже лет 5—6 пишу в колхозы и совхозы насчет приезда, писал почти во все концы страны. Признаюсь: писал в хорошие, и, как выяснилось, там своих работников некуда девать. Писал в рядовые, но почему-то не получал ответа. Из очерка в «Крестьянке» узнал, что колхоз «Мир» не ахти какой, вот и решил написать вам.

Вы, наверное, удивитесь, что пишет вам городской человек,— продолжает В. Овчинников,— но дело в том, что меня привезли в город родители 12 лет назад».

Вот и тянет его обратно на землю. Он и пишет, а его не берут, В чем дело?

Познакомлю читателей и прежде всего авторов приведенных здесь писем с общей картиной трудовой обеспеченности села. Вот какие данные приводит заместитель директора научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР профессор В. Костаков:

«Чем выше поднимается уровень экономического развития страны, тем меньше становится занятых в сельском хозяйстве. Таково следствие роста производительности труда, связанного с наращиванием технического потенциала и повышением культуры работников. За 20 лет — с 1960 по 1980-й — численность работников сельского хозяйства сократилась с 25,5 миллиона до 21,6 миллиона человек».

Важно и другое: каких именно людей стало меньше на селе? Наименее образованных и малоквалифицированных. А число механизаторов, специалистов резко увеличилось. В 1960 году они составляли одну десятую часть всех занятых, а в 1980-м — одну четвертую.

Не в первый раз приводятся цифры и факты, которые говорят о том, что селу нужны не столько трудовые ресурсы, сколько трудосберегающая техника и технология, что переход на индустриальные способы производства продуктов питания и технических культур позволит селу высвободить еще сотни тысяч людей для новостроек, расширения промышленного производства, сферы обслуживания, других отраслей народного хозяйства.

Так что же получается? Вот вам, товарищи городские жители, статистические выкладки, подтверждающие, что сельское хозяйство в вас не нуждается, а вот поворот от колхозных ворот. Оставьте ваши мечты, сидите на месте. Так, что ли?

Нет, конечно. Ведь зарождению мечты способствовали не только личные мотивы и желания, но и гражданские, патриотические чувства. Многие письма — это прямой отклик на решения партии о дальнейшем развитии сельскохозяйственного производства, на Продовольственную программу. Авторы понимают, что процесс индустриализации села, социального развития, культурного роста требует участия людей самых разных профессий и специальностей, в том числе и сугубо городских. Другое дело, что далеко не каждый колхоз или совхоз, тем более трудный, отстающий, такой, как «Мир», например, может использовать по назначению всех желающих. Но на селе есть не только колхозы и совхозы. Там действуют крупные предприятия агросервиса, занятые химизацией и мелиорацией земель, ремонтом и обслуживанием техники, строительством. Эти предприятия расширяют свою производственную базу, строят жилье. И, пожалуй, именно они более всего нуждаются в квалифицированных кадрах.

Стало быть, мечте нужен уточненный адрес, тогда она может стать явью. Уверен: обратись технолог В. Овчинников, наш читатель из Челябинска, на одно из предприятий «Госкомсельхозтехники», например, он давно бы осуществил свое желание — работать и жить в селе.

Но продолжим чтение писем, пришедших в колхоз «Мир».

КОГО ВСТРЕЧАТЬ, КОГО ПРОВОЖАТЬ?

В новую отдельную стопку будем складывать письма, которые пришли не из города — из таких же сел и деревень, как те, что входят в колхоз «Мир».

«Пишет вам молодая семья Полыниных из поселка Гари Свердловской области. Нам по 23 года, у нас двое детей. В город нас не тянет — мы выросли в сельской местности. Муж работает шофером молоковоза в совхозе «Горинский», а я вынуждена сидеть дома, так как нет возможности устроить детей в ясли и детский сад. И с жильем плохо, снимаем комнату. А ведь каждому хочется жить в хороших условиях и приносить пользу. Можно ли у вас получить жилье? Устроить детей в ясли, детсад? Если можно, то просим принять нас в колхоз».

Из Слободо-Туринского района Свердловской области:

«Пишет вам доярка колхоза «Родина» Полякова Надежда Алексеевна. Если вашему колхозу требуются животноводы, то мы с удовольствием приедем. Муж у меня тракторист, ему 35 лет, мне—30. Двое детей учатся в школе. Я депутат сельского и районного Советов. Мы не боимся трудностей. У нас здесь все хорошо, только нет квартир. Поэтому приехать к вам есть много желающих».

Тревожные письма. И говорят они о многом. Разве в колхозах и совхозах Свердловской и других областей, откуда пишут в «Мир» трактористы, шоферы, доярки, молодые женщины, вынужденные из-за отсутствия детских учреждений сидеть дома, не нужны люди? Можно с уверенностью сказать: нужны и, возможно, нужны больше, чем в «Мире». Письма, подобные приведенным здесь,— серьезный сигнал о неблагополучии, об отсутствии элементарной заботы. Недаром же большинство авторов приводят в письмах то место в очерке о колхозе «Мир» («Крестьянка- № 8, 1983 г.), где говорится, что главная стратегия тамошнего председателя — забота о людях. Привлекает, стало быть, прежде всего, то, чего нет в своем колхозе или совхозе. Забота о людях — вот магнит, который притягивает к «Миру». И особенно сильно действует притяжение на тех, у кого что-то не ладится в жизни.

“По профессии я штукатур-маляр. С мужем не живу, он пьет и не дает нам с дочкой покоя. Прочитала в «Крестьянке» про ваш колхоз, и очень захотелось приехать работать на земле кем угодно. Если, конечно, есть жилье и детский сад». Это из г. Тулы.

Из Амурской области:

«Обращаются к вам с убедительной просьбой две женщины: примите, пожалуйста, нас в колхоз. Согласны работать в животноводстве. Коротко о себе: нам по 35 лет, имеем детей школьного возраста. Самое главное. чтобы было где жить, а работа нас не страшит».

Из г. Прокопьевска Кемеровской области:

«Не хочу здесь жить, у меня одно горе с мужем, надо уезжать с детьми от него. Примите меня в колхоз, пойду работать дояркой. Мне 32 года, я женщина здоровая, выносливая, так что не пожалеете».

Таких писем много, около сотни. Все они от незамужних, а чаще разведенных женщин. У большинства есть дети. Всех авторов объединяет желание уехать оттуда, где не удалась семейная жизнь, уехать куда угодно. И работать кем угодно. Были бы только жилье, детский сад, школа.

На эти письма особенно трудно отвечать. Слова утешения, наверное, не нужны, и короткая справка о положении в колхозе «Мир» с жильем, школой и дошкольными учреждениями тоже не облегчит ответ.

А положение на конец 1983 года вот какое.

Всего колхозников — 210.

Очередь на жилье: 32 семьи. 8 незамужних женщин с детьми, 11 пенсионеров. Есть молодежное общежитие, но все места там уже заняты.

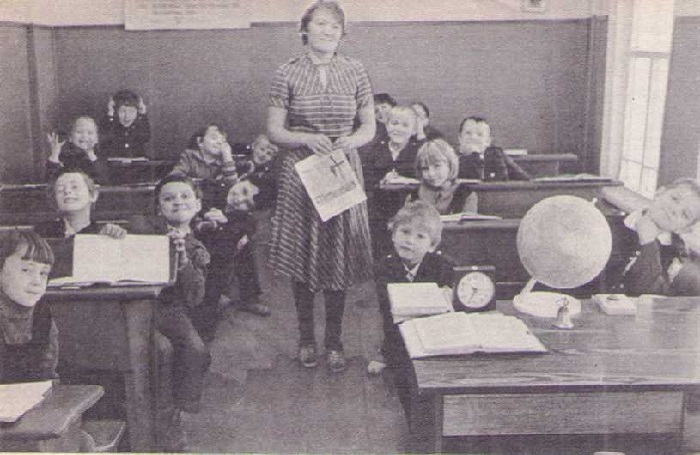

Школа — начальная. Ведет занятия одна учительница. В первую смену с первым классом, во вторую — со вторым и третьим. В планах — построить и открыть на центральной усадьбе, в деревне Шалаево, восьмилетку. А пока старшеклассники учатся в соседнем селе Шопше, живут в интернате.

Яслей нет, детский сад — на двадцать пять детей. Планируется заложить новый, там же и ясли будут, всего на 90 детей.

Чтобы быстрее решить жилищную проблему, надо, считает правление колхоза, расширять индивидуальное строительство. Но желающих взяться за это нелегкое дело пока немного, хотя государство дает застройщикам ссуду, да и колхоз готов помочь.

Кстати будет сказать, что ни в одном письме (даже в тех, что пришли от молодых семей и где подчеркивается, что муж на все руки мастер) и вопрос-то такой не задается: можно ли построить дом, получить земельный участок, ссуду? Все, не в обиду будь сказано, рассчитывают на «казенную» квартиру. (Это, конечно, не относится к одиноким женщинам.)

Но продолжим нашу работу. Уже выстроились три стопки конвертов. Четвертая получается небольшая. Это письма от людей, находящихся, как выразился один из авторов, «в местах не столь отдаленных». Другими словами — в исправительно-трудовых колониях. Большинство скоро выходит на свободу, и, судя по письмам, люди хотели бы начать новую жизнь на новом месте. Это письма-исповеди, полные раскаяния и надежд на честную трудовую жизнь. «Вам не придется за меня краснеть» — такими словами заканчиваются почти все послания. Конечно, «исправленному верить», но правление не пришло пока ни к какому решению.

...И вот последняя стопка сложилась. Письма похожи одно на другое, как близнецы. Только конверты, почерки и обратные адреса разные. Поэтому ограничусь одним, но приведу его полностью:

«О вашем колхозе мы прочли в журнале «Крестьянка», и я со своей подругой Надей решила к вам приехать. Мы живем на Украине. Адрес: Херсонская область, Белозерский район, село Киселевка. До свидания. Басманович Галина».

— А о себе — ни слова, кто они, что умеют...— заметила, прочитав вслух письмо из Киселевки, секретарь партбюро колхоза Елена Михайловна Моругина — Сообщение о приезде как о подарке...

— Напрасно ты так, Елена, говоришь... Совсем молодые, наверное, девчонки. Помочь нам хотят. Душевный порыв! — возразила Нина Ивановна Комарова, член правления и главный агроном — Людей-то у нас действительно не хватает...

Да, сейчас людей не хватает. Людей опытных, знающих дело, любящих землю и сельский труд. Привлечение к уборке урожая и строительным работам из шефствующих предприятий — не выход из положения. И колхозу это невыгодно и государству. Но и раздувать штаты тоже не дело. Так сколько же требуется колхозу? Двадцать человек: доярки, скотники, механизаторы, слесари по ремонту техники, токарь, сварщик. Но и этих крайне необходимых хозяйству специалистов правление пока не решается пригласить. И дело упирается не только в положение с жильем и другими важными для семейного человека условиями жизни.

Вот еще одно письмо — оно как-то не ложится ни в одну из стопок. В нем есть понемногу от всего, о чем пишут и что спрашивают многие. Но есть и другое. Только это «другое» и на все остальные письма тень отбрасывает.

«Я родилась и выросла недалеко от вас в соседней области. В колхозе тогда работа была тяжелая, кругом грязь, развлечений никаких. Поэтому в 1969 году уехала в Череповец, поступила на металлургический завод стерженщицей, а теперь — лаборант. Вышла замуж, родила двух детей. Получила квартиру. Зарабатываем хорошо, есть машина. Но тоскую сильно по деревенской жизни. Очень хотела бы принять участие в подъеме сельского хозяйства. Каждый день смотрю телевизор и вижу, как хорошеют деревни и села, люди зажиточными стали.

Ваш колхоз, как я знаю, отстающий, и нужны люди. Хотелось бы узнать: если я уговорю мужа (он высококвалифицированный слесарь) к вам приехать, то сможете ли вы предоставить нам квартиру и с какими удобствам? Есть ли в колхозе десятилетка и музыкальная школа? Смогу ли я работать лаборанткой? Можно ли построить гараж для машины? Есть ли женская парикмахерская? И еще один вопрос меня волнует, прошу извинить за него: много ли в колхозе незамужних женщин молодого возраста? Напишите откровенно, и я откровенно скажу: если много, то не поеду, сами понимаете, почему. И еще: сильно ли пьют мужчины? А муж интересуется, есть ли рыбалка, охота. Напишите все подробно, тогда будем решать. В свою деревню возвращаться не хочу, там нет благоустроенного жилья, а дом моих родителей почти развалился».

Удержусь от того, чтобы привести имя женщины, написавшей это письмо. Удержусь и от комментария — строки сами за себя говорят. Сделаю так: представлю, что женщина эта приехала и ходит теперь по округе, знакомится. Что узнает она, что откроет для себя?

...Правление колхоза смотрит окнами на Ярославское шоссе. Вдоль шоссе выстроилась и старая часть деревень Шапаево и Коромыслово. Любому читателю легко представить себе придорожные деревни. Дома переглядываются через дорогу только зимой, а летом мешает листва сирени, черемухи, высокие кусты золотых шаров, этого традиционного украшения российских деревень. Дома здесь, как и в других деревнях — Ильцино. Холм-Огарев,— старые, многие — довоенной постройки. Возле каждого — поленница дров, а сзади просторный сарай с сеновалом, сад, огород. На многих усадьбах есть бани. Колодцы через каждые пять-шесть домов. Конечно же, есть электричество. Телевизионные антенны торчат над каждой крышей. Готовят хозяйки на газовых плитках, но газ привозной, в баллонах.

Дома старые, да и хозяева не моложе. Молодые или уехали в город, или переселились в новые, в основном двухэтажные, блочные и кирпичные,— там удобства уже не во дворе, а в самой квартире. И ванна там есть и горячая вода. Иному парню, живущему там, уж скоро в армию призываться, а он топор в руках не держал: нужды такой не было. В новых домах (они построены поодаль от шоссе и образуют в центре Шалаева небольшой еще пока микрорайон) живут и люди, принятые в колхоз недавно, в последние годы. Семей двадцать можно насчитать и одиноких человек десять. Живут-то они живут, а вот прижились ли?

НОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ...

Не будем торопиться с ответом — не так прост вопрос. И к тому же один из главных. Принять на работу — одно дело, а принять в колхоз, признать полноправным членом своего коллектива,— совсем другое. И от принятия формального, от поднятых на колхозном собрании рук, голосующих «за», до принятия в общество крестьян, до признания своим иной раз и года, и двух, и трех мало. Да и не в годах дело и не в пудах соли, что вместе съедены. В человеке! Какой ты? В работе, общении с людьми, в манере поведения, в быту. Стремишься ли понять новое свое окружение, прошлое и настоящее деревни, в которую ты приехал? Готов ли воспринять ее традиции и обычаи или пришел в чужой монастырь со своим уставом? Может быть, здешний устав и плох, а твой лучше? Если так, докажи, а не навязывай. Ты привык к одному, а здесь совсем другое. Тыла виду: не так сказал, сделал, ступил. Не так оделся. И на шутку твою никто не улыбнулся — значит, не так, как здесь принято, пошутил. И жена твоя не такие пироги печет, и дети не в те игры играют. И не строй из себя героя, спасателя нашего колхоза, нас спасать не надо, слава богу, при Советской власти живем! Село теперь имеет право выбора, не каждого берет. Прошло то время, когда любому были рады. И если взяли тебя — сочти за честь!

Новое население Нечерноземья... Это серьезная, требующая особого, пристального внимания проблема — и для всей Нечерноземной земли, и для каждого новосела, и для коренных жителей. Не будем закрывать глаза на то, что приезжий (или, как раньше говорили, «пришлый») человек всегда приживался в деревне с трудом. Бывало, добрый десяток лет проживет, дом построит, детей нарожает, а все считается чужаком или, как в Кировской и Горьковской областях выражаются, «залетным». Сейчас, когда процессы миграции (передвижения людей с одного места жительства на другое) стали очень активны, острота проблемы «приживаемости» значительно снизилась. Но сколько еще возникает конфликтных ситуаций, порожденных психологической несовместимостью старожилов и приезжих!

В деревне Ярцево стоит добротный дом старого крестьянина Николая Федоровича Гуныгина. Мудрый седой человек, прошедший две войны, хлебнувший лиха и счастья, вырастивший детей и внуков — и все они здесь же, по соседству работают,— высказал такие соображения на счет приезжих:

— Мы людям новым рады. Но и не без опаски встречаем. Уж больно требуют они много. Особенно кто из города. И асфальт им стели, и кино каждый день крути. А работать хотят от и до, как в конторе. А от наших привычек и обычаев нос воротят. Как бы им дать понять, и не обидно чтобы было: нам ведь все здесь дорого, все свое, от отцов, от дедов досталось. Конечно, перестраивать деревню, уклад жизни менять надо. Но именно менять! А они сломать норовят. Негоже это. Вот мы другой раз и побаиваемся пришельцев-то.

Значит, если следовать ходу мыслей старожила, приход на село новых людей сдерживается не только ограниченными возможностями колхозов и совхозов в устройстве прибывших, но и определенными, нередко вполне резонными опасениями коренного населения сел и деревень: придутся ли ко двору «пришельцы»?

Наверное, каждый, кто серьезно задумал поехать на село, прочно обосноваться там, должен взять во внимание и эти опасения, еще и еще раз спросить себя: готов ли я к столь ответственному и важному для меня и моей семьи шагу, сумею ли вжиться в новую среду и, оставаясь самим собой, добиться уважения, стать равным среди равных? Или, столкнувшись с непривычным, с трудностями, не найду в себе сил, а в семье поддержки противостоять им, уеду в другой колхоз или совхоз... Не удержусь и там и, как перекати-поле, помчу .дальше, нигде надолго не останавливаясь, не пуская корни...

К сожалению, мне приходилось встречать людей, имена которых забылись, а вот прозвище — одно для всех — «перекати-поле» запомнилось. Были такие и в колхозе «Мир». Где-то они сейчас? Не в том ли странном своей необжитостью поселке, что вырос несколько лет назад в соседней с Ярославской области,— в чистом поле, вдали от деревень. Там стоят двухэтажные панельные дома. Своя котельная, есть магазин, столовая, прачечная, клуб. Асфальтовые дорожки. Несколько лет стоит поселок, а какое множество людей повидал он! И ни кустика не выросло, ни цветка, ни деревца. Не повезло совхозу, который и поныне остро нуждается в людях. Наезжают туда искатели счастья — и семейные и холостые, незамужние, живут зиму, кое-как обеспечивая кормежкой полторы тысячи голов молодняка (совхоз специализируется на откорме крупного рогатого скота), а по весне, словно ветром их оттуда сдувает...

Я предварил эти строки словами «к сожалению». А к счастью? К счастью, есть и множество примеров другого рода. В том же колхозе «Мир». Не так давно из Ярославля приехал сюда классный шофер Александр Лапшин с женой Леной. Правление внимательно и строго подошло к заявлению Лапшиных о приеме. Досконально «прощупало» их и собрание колхозников. И проголосовало «за». Супругов поселили в общежитии, определили на работу. Полгода не прошло, как стали говорить о Лапшиных «свои», «наши». Сын у них родился. И как ни туго с жильем, а дали им двухкомнатную квартиру. Александр, колхозники считают, нынче за двоих работает. Говорят в похвалу ему, в упрек себе: яслей-то нет, вот Лена и сидит дома с сыном, всего девять месяцев ему. Фотокорреспондент договорился сделать семейный снимок, условился с Александром встретиться в обеденный перерыв. Но не удалось: припоздал шофер. Не соблазнил его снимок в журнале, колхозное дело важнее!

Если Лапшиных спросить, кто из старожилов колхоза стал для них примером, они назовут многих, но в первую очередь Валентина Николаевича и Ольгу Ивановну Поздеевых. Не только трудом, высокими наградами завоевали они уважение односельчан, но и основательностью, крепким крестьянским укладом жизни. Трое детей у них, шесть внуков. Ушел на пенсию глава семьи, но не отстранился от дел колхозных: член правления, он каждую страду садится на комбайн и вызывает на соревнование сына Николая, тоже комбайнера. Трудовую славу делят поровну: то сын победителем окажется, то отец верх возьмет.

О письмах Валентин Николаевич Поздеев высказался так: увеличивать колхоз в два-три раза за счет приезжих, даже самых распрекрасных людей смысла нет: продукция дороговато будет стоить. Невыгодно. А если уж брать необходимых специалистов, то таких, как Саша Лапшин. Только вот как угадать, кто похож на него, кто нет? Пусть бы приехали, познакомились с нами, а мы — с ними. Тогда и решать можно. Речь- то о судьбе идет, письмом не отделаешься.

— Значит, отказываете остальным? — спросил я, кивая на стопки писем — И городским, кто мечтает жить на селе, и сельским, у которых в своих хозяйствах с жильем плохо, и женщинам, что от бывших мужей уехать хотят, и другим всем, что такие откровенные письма прислали?

— Эк вы сразу — «отказываете»! Я этим людям — всем! — кланяюсь низко, спасибо говорю огромное от всех наших колхозников. И уверен: найдут они свое счастье, и мечты их сбудутся — ведь не на одном нашем колхозе свет клином сошелся. Нечерноземье-то — вон оно, какое громадное. И эту российскую землю поднимать надо не иначе, как всем миром.

...Письма прочитаны, обсуждены, записаны в книгу учета, разнесены по графам: возраст автора, состав семьи, специальность, адрес. Некоторым, как понимает читатель, придется, наверное, обращаться в другие колхозы, на предприятия агропромышленного комплекса — в колхозе «Мир» возможности приема новых людей ограничены. Да и расчет здесь идет в основном на свои силы. И это заслуживает уважения. Но ко многим письмам правление намерено вернуться, поближе познакомиться с их авторами. А авторы писем и другие читатели будут, надеюсь, и дальше с интересом следить за судьбою «Мира».

Источник-журнал Крестьянка