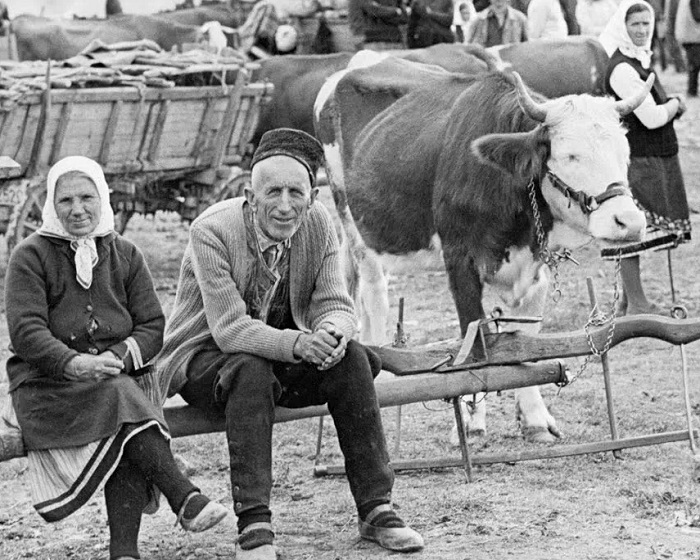

Крестьянский род

«Память, уважение к тому, как жили наши отцы и деды,— будущему не помеха. Хорошие городские привычки к хорошим деревенским скорее привьются, чем к пустому месту».

Меня пригласили выступить под рубрикой «Председательские уроки», и я сразу же подумал о своих старших братьях. Двое из них уже давно руководят колхозами на нашей владимирской земле, они-то и давали мне уроки — сызмальства и до сих пор. Во всем, что я знаю и умею,— их опыт. А у них — опыт отца, деда, всего нашего крестьянского рода.

Мы нынешние Макаровы, стали первыми в своей фамилии сельскими интеллигентами. Но образование наше лишь продолжает уроки крестьянской жизни...

Разные они, эти уроки, как во всякой настоящей школе. И со временем только пристальнее глядишь: все ли взял полезное в этой школе? Все ли уроки усвоил? Ведь за ними давние, укоренившиеся устои крестьянской жизни, которые не ломать — сберегать надо. Потому и говорим мы о них — устои, что придают устойчивость нашей жизни, ставят ее на крепкий фундамент, а на нем уже можно и новые этажи надстраивать.

Так что же сберегать в деревне? На что опираться, думал я, когда в сельское хозяйство на наших глазах так широко входят индустриальные методы труда, когда так быстро стираются грани между городом и деревней?

И сам себе отвечал так: одно из главных наших сельских достоинств — это непременное трудовое и коллективистское воспитание детей в большой крестьянской семье.

Наша семья, Макаровых, тоже была многодетной: семеро по лавкам. И, как у всех, заведено: старший брат — «начальник» над младшими, его запрет не нарушишь. Все, что он умеет, перенимаешь, его похвалой гордишься. И старший чувствует ответственность, знает, что должен вести себя по-умному, потому что на нем — часть родительской власти, а значит, и родительских обязанностей. А уж если что случится, если несчастье с родителями, то старшие младших в люди выводят, своим удобством жертвуют, чтобы поставить на ноги сирот. Так было. И родители именно такой тип отношений утверждали. Дома, бывало, просишь что-нибудь у отца, а он уважение делает старшему сыну: «Не знаю — говорит — спроси у Михаила. Разрешит, тогда...»

Рядом с нами, малыми, большие раньше взрослели, раньше обретали достоинство и ответственность мужчины. У всех по «иерархии» были свои четкие обязанности— и хозяйственные и нравственные.

И в этом, я думаю, есть резон. Уверен: нынешняя слишком долго тянущаяся инфантильность молодых людей именно оттого и происходит, что единственные дети — вечно младшие в семье, а их «положительный идеал» складывается чаще всего за рамками семьи.

...Уже когда меня председателем избрали, братья собрались на совет. Вот что значит, привычка отвечать за меньшего. Среди других напутствий, которые они мне дали, было и такое: «Чаще с народом советуйся, тебе теперь ошибаться нельзя». Мне тогда было 26 лет, я становился—по должности — старшим в хозяйстве, и братья объясняли, что это значит. «Женись,— говорили еще они,— бобыль и до сорока — все парень, нет в нем основательности, солидности». Крестьянский эталон требовал полноценности, зрелости.

Вот с такими напутствиями пришел я в хозяйство. Числилось оно не в лучших. Людей много уходило. Опытные плотники — шабашить, молодежь—в город. Как сохранять кадры? Бедность не позволяла делать ставку на быстрое улучшение условий труда и быта — на это еще нужно было зарабатывать средства. Что же оставалось? На что опираться? Какие струны в душах людей затронуть? Братья подсказали: любовь к деревне, уверенность, что жизнь здесь можно сделать лучше, нравственный опыт, воспитанный семьей, родом,— вот твои первейшие союзники. И еще — крестьянская привязанность к земле, к труду на ней, к хозяйству.

Но вот взялся я за план социально- экономического развития колхоза, еще до моего председательства составленный, и вижу: эта-то привязанность под угрозой. Дома по плану должны строиться двухэтажные, 16-квартирные: как приусадебное хозяйство вести в этих условиях? А ведь пойдут эти квартиры в первую очередь молодым специалистам, механизаторам, животноводам... И это их, не прикипевших еще к земле, от земли отрывать? Пришлось бороться за свою точку зрения. А она такова: сельский дом должен, конечно, иметь все городские удобства, но при этом и все деревенские — и надворные постройки, и огород, и чтоб гараж, и чтоб живность разная водилась. И не только потому это важно, что свое хозяйство семью кормит, но и для тех это нужно, кто сейчас под стол пешком ходит или в школу бегает,— чтоб привыкли к труду на земле, полюбили его, не изленились.

Теперь вон родители чадам своим помогают, даже на пенсию выйдя. Это новое для деревни явление, и такого «влияния города», конечно, по возможности надо избегать. Итак, да здравствует подворье и как элемент воспитания тоже!

Подрастет человек — начинаем с ним беседовать, убеждать. В школе приходится бывать не реже, чем в поле. Рассказываем о планах хозяйства. Вот решили реконструировать центральную усадьбу. Архитектора пригласили из Москвы — М. Н. Хажакяна. лауреата Государственной премии РСФСР, одного из авторов проекта Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах. В наших планах — новая школа, торговый комплекс. Дом быта, профилакторий с сауной. Новые фермы, стадион и Дворец культуры уже строятся.

Бытовым условиям в наших новых домах позавидует и горожанин. Даже телефоны есть—пустили свою АТС, пока на 100 номеров. Приезжают к нам артисты театров Дороги построили, чтоб и к ферме пройти и в город поехать.

Не скажу, что наша агитация действует сразу и, безусловно. Жизни ведь, прежде всего, учат матери. А в них жива еще память о трудных послевоенных годах. И работа — в животноводстве, в полеводстве,— она ведь и сейчас нелегкая.

Крестьянские матери иногда одной рукой дочек от города удерживают, боятся их оставить без родительского глаза, да и сами — одним остаться, а другой — отводят от поля, от фермы.

Для тех. кто боится идти на ферму, есть работа попроще — в бытовке. Это наше «подсобное хозяйство» — мастерская.

Шьют там рабочие рукавицы, фартуки, чехлы для машин — по договоренности с городом. Дает нам «бытовка» хороший доход, он идет на строительство. Но есть выгода и более ценная. Невест нам «бытовка» сохраняет в селе, зимой людям работу дает.

Заработок тут, конечно, меньше, чем в полеводстве и животноводстве. Вот и живет красная девица у батюшки с матушкой в холе и ласке, пока замуж не выйдет, не станет хозяйкой в своем доме — доме крестьянском. И тут картина начинает меняться. Молодая жена привыкает к жизненным нагрузкам, к ответственности, уже сама просится на более оплачиваемую работу — на ферму, например.

Кстати, о работе, точнее, о возможности трудоустройства. Совершенно ясно, что нельзя всю профориентацию в селе сводить к вариантам «животновод — механизатор». У нас уже сейчас механизаторов в полтора раза больше, чем тракторов. И правление решило: когда отстроим новую школу, старую пустим под производственные участки и мастерские. Будем там обучать пятнадцати профессиям. Требуются и каменщики (гаражи ставим кирпичные), и тренеры (есть спортзал), и учителя музыки (реконструируем дома культуры в селах), и парикмахеры, и специалисты по кондитерской части, и портные. Сорок стипендиатов послал колхоз учиться в ПТУ, в техникумы.

Наши села раньше плотниками славились, из 400 мужиков больше половины уходили шабашить... Мы остановили эту «миграцию» тем, что сами стали много строить. Хотим, чтобы и молодежь древнее ремесло не утеряла. В наших мастерских будем ребят учить строительным профессиям, в том числе плотницкому делу. Есть у этой профессии будущее? Есть и очень хорошее. Дома мы строим нарядные — с резными наличниками, резным крыльцом. Так вот, эту отделку можно вытачивать на станках наподобие токарных. Образцы узоров нам специалисты предлагают, люди выбирают, а мастера наши изготовляют. А в подручных у них — старшеклассники. Как раз, когда ребята обучатся, мастерские откроем, и профилакторий будет готов. И начнут наши молодые умельцы его украшать: и холл, и столовую, и спальни... Мебель покупать не станем — все будет их руками сделано: лавки, столы, стулья — удобная и нарядная крестьянская мебель, какую сейчас самые что ни на есть первые модники, в городах на заказ делают. Деревне тут есть что вспомнить. Например, люлька для малыша. Забыли мы про нее, а ведь какая это прелесть — красивая, удобная, глубокая люлька!

Детский городок будем делать, сани, чтоб в праздники, как бывало, народ катать, чтоб дуги расписные, колокольчики, лошади в лентах... Есть много доброго, что может разнообразить жизнь в деревне, сделать ее наполненнее, культурнее, веселее...

Мы теперь уже не бедное хозяйство. В последние годы по картофелю — а это наша основная продукция — были в республике среди победителей, нынче взяли на круг по 260 центнеров с гектара. План по продаже картофеля государству перевыполнили в полтора раза, по зерну — в два раза. Хозяйство получило прибыль полтора миллиона рублей.

Но хорошая жизнь — это не только доходы. Это и удобный, красивый дом, подворье, перспектива в работе. Мы хотим, чтобы люди любили родные свои села, гордились ими, любовались. Старые, но крепкие избы не сносим — правление не разрешает: пусть создают стиль. Старый колокол, которым раньше народ на сходы собирали, тоже доселе высится. Не надо нам корни обрубать. Память, уважение к тому, как жили наши отцы и деды — будущему не помеха. Хорошие городские привычки к хорошим деревенским скорее привьются, чем к пустому месту.

Среди таких новых привычек — забота о чистоте и благоустройстве. Чтоб «твой» участок улицы был в порядке. Чтоб у дома — цветы и деревья. Кто эту заботу на себя принимает, того поощряем и материально. Квартплату ему устанавливаем почти в четыре раза меньше, чем тому, кто считает чистоту, культуру быта «излишеством».

Семь лет назад в нашей комсомольской организации было 56 человек, сейчас — почти 250: 96 процентов выпускников школы остаются в колхозе. У нас уже хватает рабочих рук, в городе, у шефов, не занимаем: управляемся сами и в посевную и в уборочную. На 786 дворов у нас 510 коров, по два поросенка на каждом подворье, козы, куры, утки есть у всех.

Каждый год у нас появляются в среднем 40 новых семей. И мы на правлении постановили: дома выделять, прежде всего, тем колхозникам, у кого не менее двоих детей. Зарегистрируют молодые в нашем сельсовете второго малыша — тут уж мы знаем: никуда не уедут они из родного села, здесь продолжат крестьянский род. И за семь лет работы не помню ни одного развода.

Так что есть немало преимуществ в нашей деревенской жизни, что стоит на незыблемых основах, крепится верностью традициям, любовью к земле, к труду, к детям. А любовь, по-нашему, это обязанность. По отношению к детям, к мужу, к жене, к старикам, к односельчанам. К родным местам. К Родине.

Источник-журнал Крестьянка