Истоки молочной реки

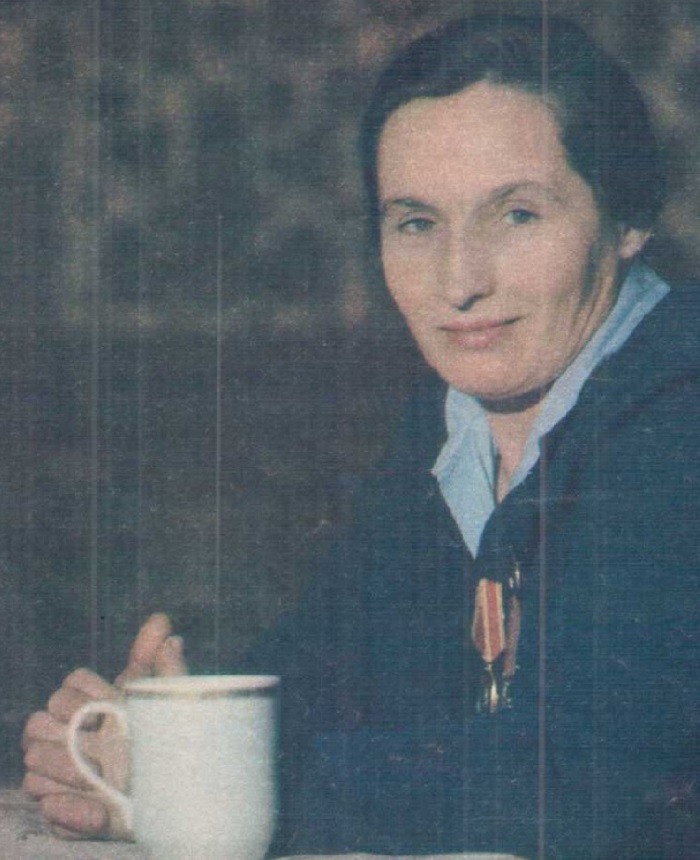

Тот, чьи детские годы пришлись на войну, на всю жизнь, наверное, запомнит чувство голода. У меня и теперь перед глазами стоит свежеструганный стол, на нем кружка молока и краюха хлеба — великое лакомство... Уже в то время я мечтала: вырасту большой, буду столько молока доить, чтоб и самой хватило, и родным моим, и знакомым, и всей деревне нашей...

После войны была у нас корова. По тем временам хорошей считалась — давала десять литров молока в день. Мама слыла большой мастерицей раздаивать коров. Ну и я, «мамин хвостик», у нее училась.

Едва семилетку закончила, пошла в доярки. И вот, помню, приехала кинопередвижка в клуб, перед сеансом журнал показывали. Увидела я на экране ухоженных холмогорских коров, и диктор сказал, что они дают по шесть тысяч килограммов молока в год. Ушам своим не поверила, цифра показалась чудом... По-настоящему поверила лишь спустя время, когда уже работала в госплемзаводе «Россия».

Первой моей наставницей стала Антонина Григорьевна Шестакова, женщина добрая, но, как мне в ту пору казалось, чересчур требовательная. Нелегко ей было угодить. Доили тогда вручную, а я, маленькая росточком, сил в руках еще не набралась. За день так намаешься, что к концу последней дойки только об одном и мечтаешь: скорей бы домой да отдохнуть малость... Кажется, совесть чиста, все как надо сделано, но только за порог — наставница свое: «Коров бы. Клава, еще раз почистила... Да и стойла не мешало бы побелить. Дело наше порядок любит».

Не скрою, бывало, в сердцах обижалась я на Шестакову. Но это были добрые уроки, которые даром не проходят. С помощью Антонины Григорьевны многое я переосмыслила, по- новому увидела свою профессию.

Так и слышится мне, как доярки, знающие почем фунт лиха, возражают: «Хитрое ли дело научить доить?» Верно. Но здесь иное важно: перенять у опытной доярки главное — ее стиль работы, спокойствие, уравновешенность, любовь к животным. Может, мое мнение улыбку вызовет, но ведь правда: что бы ни делала, всегда с коровами своими разговариваю, вроде как объясняю им, что к чему, чем занимаемся сейчас и чего от них жду. Кажется мне, понимают они мой язык. А недавно узнала, что в некоторых хозяйствах не пускают посторонних на молочный комплекс, потому что нервничают коровы при виде чужих, надои снижаются. Может, и правильно это: проспекты показать, рассказать обо всем — и, как говорится, спасибо за внимание...

Телок я получала, как и все: какая достанется. А потом самое главное — раздоить. Каждая доярка делает это на свой манер, потому и результаты выходят разные. Я уже говорила, что училась раздаивать корову у мамы. Вот здесь и приоткрою свою «шкатулку с секретом», хотя, по правде говоря, приемы весьма просты. До отела — легкий массаж вымени каждый день, после отела — перед дойкой массаж энергичный, а во время доения — легкий, ласковый. Ну и кормила я своих коров не абы как, а с расчетом. Иначе даже с большим запасом кормов останешься в проигрыше.

Нелегко сбалансировать корма так, чтобы все коровой усваивалось, чтобы затраты оправдывались доброй продукцией. Взять концентраты. В иной день я получала по 10—11 килограммов на корову. А ведь это корм тяжелый, усваивается он организмом трудно, поэтому большими порциями его не выдаю. Делю суточную норму на несколько частей, раздаю перед каждой дойкой и после нее. Сколько все-таки молока порой теряют доярки только из-за того, что сразу после дойки не дают корове корма! Из-за незнания это. Ведь самый интенсивный процесс молокообразования как раз после дойки и происходит, в первые два-три часа.

Говорят, молоко у коровы на языке. Правильно, конечно. Но я бы добавила: молоко еще и у доярки в руках. Ведь надои во многом зависят от того, как доярка пользуется опытом и дружит с наукой.

Мне повезло: работая в «России», я все эти годы сотрудничаю с учеными Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, с кафедрой молочного и мясного скотоводства. Профессор этой кафедры Ерванд Аванесович Арзуманян, доктор сельскохозяйственных наук — создатель уральского «варианта» чернопестрой породы коров, с которыми как раз и я работаю. Дружба с учеными помогла мне не только добиваться высоких надоев, но и установить всесоюзный рекорд.

Помню, набирала я себе новую группу. Дали тридцать нетелей. Как обычно, животные оказались разные: одни здоровые и бойкие, другие робкие, худые. Бойкая телка других от кормушки оттолкнет, сама сначала поест, а уж потом более робких подпустит... Никто тогда не обращал внимания на худенькую пеструю телочку с белой полосой во весь лоб — Лысаной ее назвали. Уж записала я ее на выбраковку, да жалко стало. Решила пока подкормить ее да присмотреться получше. И Лысана будто почувствовала мое внимание и ответила привязанностью и послушанием. Постепенно начала поправляться. Раздаивала я ее особенно тщательно. И уже после первого отела она удивила всех: стала давать по 25—27 килограммов молока в день.

— Более шести тонн за одну лактацию? Ай да Лысана! Ну что ж оставляй ее. Клава, в племенном ядре, а там посмотрим — сказал наш тогдашний директор Г ерой Социалистического Труда Я. М. Бойченко.

...После второго отела я еще с большим старанием и любовью раздаивала Лысану. Эта лактация была у нее короче предыдущей, всего 240 дней, а результат — 9540 килограммов молока! Вот тут-то снова явился ко мне Бойченко. Чутье опытного селекционера с большой практикой подсказывало ему: это та самая корова, которую мы ждали долгие годы. Он загорелся идеей выявить, на что способны коровы черно-пестрой породы. Одно только не понравилось ему в будущей рекордистке — кличка.

— Будет же у этой коровы рекорд, чувствую — говорил он — А имя у нее какое-то незвучное — Лысана... Нет, тут торжественность должна быть... Не назвать ли ее Волгой?

Вместе с Бойченко мы разработали условия содержания Волги. Ерванд Аванесович следил за экспериментом, помогал советами в письмах, по телефону. Посовещавшись, мы решили, что по третьей лактации, бывшая Лысана. а теперь Волга даст не меньше 15 тонн молока.

Как передать ту радость, которая охватила меня, когда я поняла, что в моих руках оказалось уникальное животное!

К тому времени я уже хорошо понимала, что коровы черно-пестрой породы вообще очень отзывчивы на правильное кормление и хорошее содер¬жание и при заботливом к себе отно¬шении способны на многое. Рацион для Волги мы сбалансировали так, чтобы, помимо кормов традиционных — сена, силоса, зерносмеси — в него вошли и такие компоненты, как глюкоза и обрат, свекла и морковь, шрот и травяная мука, микроэлементы — хлористый кобальт, марганец, обесфторенный фосфат, витамины. Корм Волга получала шесть раз в день. Доила ее и вспоминала ту невзрачную телочку — в чем только душа держалась, ту Лысану, которую — и подумать страшно — могли, конечно, выбраковать... Волга, Волга была передо мной, очень кстати назвал ее Бойченко. От нашей Волги и впрямь текли «молочные реки». Количество молока, полученного только за одну дойку, как правило, превышало дневной удой хорошей рядовой коровы. В один подойник молоко не умещалось. Суточный надой в среднем достигал 77 килограммов. За один лишь четвертый месяц лактации Волга дала 2157 килограммов молока — годовой удой средней коровы. Но главный сюрприз был впереди: 17517 — эта цифра теперь навеки занесена во Всесоюзную книгу регистра¬ции сельскохозяйственных животных с редкой продуктивностью — наивысший годовой удой Волги!

Я тогда была настолько увлечена работой, что полгода не брала ни одного выходного дня. И муж. Саша, помогал, и старшая дочь Галя часто прибегала на ферму: «Как там наша Лысана?» Думаю, что именно тогда началась биография еще одной дояр¬ки: Галя моя научилась работать с аппаратами, стала ездить на конкурсы юных мастеров машинного доения. «Что ж... — думала я — Выберет себе мою профессию, отговаривать не буду». Галя стала зоотехником. Закончила Тимирязевку и вернулась домой, в «Россию».

...Что такое наш госплемзавод? Хозяйство это пригородное, неподалеку от Челябинска, по размерам — среднее в области: 12 тысяч гектаров сельхозугодий, из которых 8 тысяч пашни. Наша задача — поить молоком рабочий Челябинск и поставлять элитный молодняк для окрестных хозяйств.

Еще не так давно надои у нас были столь же пестрыми, как и сама черно¬пестрая порода. Передовики брали по 5—6 тысяч, по 8 надаивала я, но общие совхозные показатели никак не могли перевалить за четырехтысячный рубеж... А тут, как назло, три лета подряд на всем Южном Урале выдались такими засушливыми, что кормов не хватало.

Однажды работаю я в коровнике и по старой привычке веду с моими любимицами беседу: так, мол, и так, говорю им, вот сейчас обмою вас и оботру, массаж сделаю на славу, будьте уверены... А вот накормить вволю, наверное, не смогу, не обессудьте, дорогие. Придется лета дождаться, пока травка подрастет, тогда-то уж полакомитесь всласть...

Гляжу, стоит неподалеку высокий, крепкий человек и внимательно слу¬шает мои причитания. Это был наш новый директор И. В. Григорьев, сменивший Я. М. Бойченко, который на пенсию ушел

— Вот, Иван Васильевич, дела-то какие,— говорю ему — Приходится зубы коровам заговаривать... Только молока вряд ли от этого прибавится...

Глаза опустил, молчит. Чувствую, тяжело у него на душе.

На ближайшем собрании первый же вопрос о кормах. Тогда многие говорили: «Чего там судить да рядить? Попросим выделить корма из госресурсов... Хозяйство-то знаменитое, не откажут». «Нет уж, — возражал Григорьев, — у государства нахлебниками мы не будем. Сами выкрутимся». И — от слов к делу. Корма стали строго экономить. Коммунисты создали инициативные группы и взяли под контроль кормопроизводство, которое выдели¬ли в отдельную отрасль. Сейчас там 50 человек работают по безнарядной системе. Повысилась урожайность, когда земли стали поливными. Траву жатками косим, подвяленную массу подбираем списанными зерновыми комбайнами — и сразу на кормовой двор. А там и ангары есть для искусственной теневой сушки и открытые площадки с активным вентилированием.

А. Григорьев не успокаивается. У него новая идея: реконструировать центральную ферму. Тут целая дискуссия разгорелась, ведь непростое это дело... Но я поддерживала директора. К тому времени меня избрали депутатом Верховного Совета республики, и это большое доверие односельчан, это высокое звание помогли мне взглянуть на свою работу по-государственному.

За четыре с половиной месяца мы действительно справились. Пришли осенью на ферму и не узнали ее. Снаружи вроде бы все по-старому осталось, а «начинка» совсем иная.

...Стадо у нас немалое — две тысячи голов. И особую заботу о нем приходится проявлять во время зимовки.

Мы запасли столько кормов, что каждая корова получает по 40 центнеров кормовых единиц. Корма отлично¬го качества и сохраняются хорошо — надежно укрыты в специальных хранилищах на фуражном дворе. По¬этому и результаты у нас неплохие: по 12—14 килограммов молока в день в среднем получают от коровы мои подруги. И легко на душе, и радостно мне: вот так на деле оправдывается тактика Григорьева, сбываются мечты Бойченко, осуществляются надежды Арзуманяна и многих других людей, для которых молочное скотоводство стало делом всей жизни. Главное, что мы закончили 1983 год так, как и намеревались: по 4770 килограммов молока (контрольная цифра) в среднем от каждой коровы наш племзавод получит. Удалось преодолеть рубеж!

Давно ли четырехтысячниц можно было по пальцам перечесть, а сейчас уверенно подходят наши доярки к пяти тысячам. День ото дня наращивают надои от своих коров Фаина Егорова, Аида Заболотнева, Галия Ихсанова, Сония Сулейманова...

...Все ли я сумела доходчиво рассказать вам, дорогие подруги, доярки? Если и недоговорила, так уж это о том, что вы и сами хорошо знаете. В любой работе, особенно в нашем деле, требуется любовь — к животным, о которых думаешь ежеминутно, ежечасно, к земле своей, которой нет дороже...

Источник-журнал Крестьянка