Основная

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Основная

- Просмотров: 16

Больное общество

В Соединенных Штатах продается карточная игра под названием «Ядерная война». Нет, она не из тех секретных «игр», которыми в порядке исполнения своих служебных обязанностей регулярно и всерьез занимаются над картой мира вашингтонские политики и генералы, разыгрывая разные варианты планируемой ими атомной войны.

Это забава для часов досуга, она открыто продается в игрушечных магазинах, упакованная в коробку с изображением ярко раскрашенного гриба атомного взрыва. В коробке — карты с нанесенными на них цифрами, обозначающими количество населения. Выигрывает в ту игру тот, кто сумеет «условно умертвить» все население на картах своего противника.

А некто Стив Джексон из города Остин запатентовал еще более забавную игру под названием «Убийца». Игра эта долгая — от сорока восьми часов и до семи суток кряду ее участники охотятся друг за другом повсюду днем и ночью с целью «проявить свой талант в искусстве истребления людей».

Только ведь в США убивают и всерьез. Об этом буквально кричит статистика преступности, которую даже президент Рейган назвал «ужасающей».

По официальным данным ФБР, вероятность стать жертвой убийства или другого серьезного преступления в США за последние десять лет возросла втрое. Каждые 24 минуты в США совершается убийство. Более двадцати двух тысяч в год. Это не считая тех двух миллионов человек, которые ежегодно остаются калеками в результате нанесенных им преступниками увечий.

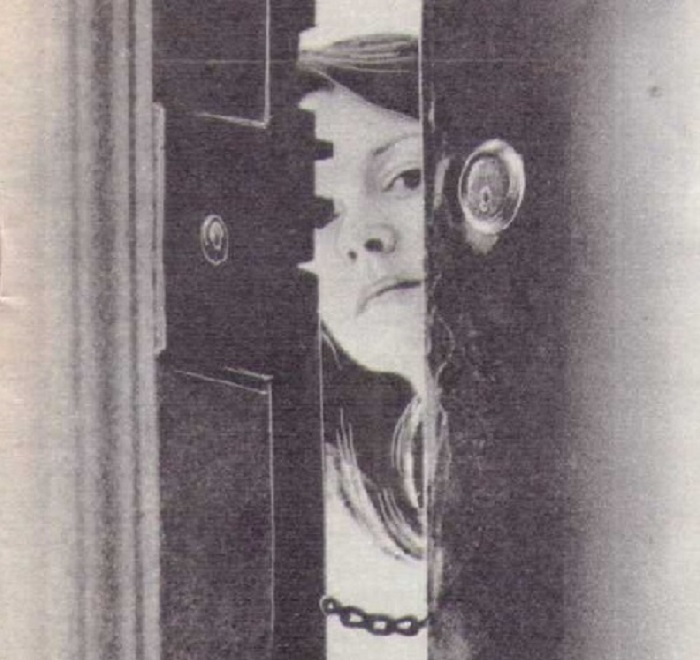

Иностранцев, прибывающих в Нью-Йорк на пароходе и находящихся еще под впечатлением великолепного вида с моря на лес небоскребов и статую Свободы, буквально ошарашивает то, что на берегу их встречают стальные, как в тюрьмах, двери, решетки, барьеры, сторожевые псы у ног полицейских, вооруженных не только револьверами, но и армейскими автоматами.

Нью-Йорк, по официальным данным, находится лишь на восьмом месте в списке самых опасных городов США, но в Центральный парк города из боязни быть ограбленным или убитым люди боятся ходить теперь не только вечером, но и днем. Полицейские посты дежурят на каждой станции метро, сопровождают каждый поезд.

Медицинская статистика свидетельствует, что главной причиной смерти мужчин в возрасте от 15 до 44 лет в Нью-Йорке являются не болезни и не несчастные случаи, а убийства. Мужчин в этом городе убито уже почти в два раза больше, чем погибло американцев на фронтах второй мировой войны.

«Больное общество» — этот термин давно уже приняли не только критики, но и сторонники «американского образа жизни». Уже выведены определенные закономерности, «нормы» анормальности этого общества. Например, когда уровень безработицы в США повышается на 1 процент, число убийств возрастает на 5 процентов, самоубийств — на 7 процентов, на 4 процента становится больше заключенных в тюрьмах.

Пропагандистам буржуазного общества было бы, конечно, очень удобно обвинить в росте преступности и в прочих социальных недугах отчаявшихся безработных, если бы безработица не была порождением этого общества. И не только за океаном. Кое к чему из «американского образа жизни» привыкли уже в странах Западной Европы...

Вторжение в быт Франции и французов мира жестокости и насилия заставило французского писателя Поля Элюара написать сказку про девочку, которая не хотела расти, чтобы отдалить встречу с этим страшным миром взрослых...

В ФРГ в 1982 году было совершено свыше четырех миллионов только тяжелых уголовных преступлений. Обогатившись опытом из-за океана, создали настоящую мафию у себя дома японские бандиты. Пройдя школу американской «коза ностры», сицилийские мафиози прибрали к рукам уже весь Апеннинский полуостров.

...На постаменте памятника, сооруженного в городе, где жил изобретатель известного револьвера, высечена надпись: «Бог создал людей — полковник Кольт сделал их равными». Револьвер в Соединенных Штатах всегда мог и может купить себе каждый. А там уж все зависит от умения вовремя пустить его в ход. Как это важно, свидетельствует уже то, что возник чисто американский вид спорта — соревнование на быстроту выхватывания пистолета. Вместе с рождением Соединенных Штатов родился там и «закон кольта»: прав тот, кто выстрелит первым.

Культ грубой силы — одна из главных основ «американского образа жизни». Так повелось со времен первых колонистов, истреблявших коренное население Америки, и с далеко не романтичных в действительности и совсем не славных дней «золотой лихорадки».

Нравы мафии определили мораль «американского образа жизни», ее методы стали общепринятым средством достижения успеха в экономической конкуренции и политической борьбе.

В свое время Карл Маркс отметил, сколь верна фраза из журнала «Куотерли ревью» о том, что при 100 процентах прибыли капитал «попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Разного рода преступлениями отмечен путь «наверх» практически всех семей американских миллиардеров. Мало того: преступники из мафии давно уже стали поистине уважаемыми членами американского общества. Роскошные особняки главарей мафии, расположенные в самых фешенебельных кварталах американских городов, поражают своим великолепием. Съезды синдикатов преступников проводятся практически вполне легально.

Еще бы не уважаемые люди! Ведь прибыль в их бизнесе достигает 1000 и даже 2000 процентов. Общий объем годового оборота индустрии организованной преступности, перевалив за 50 миллиардов долларов, занимает третье место в экономике страны, уступая лишь автомобильному концерну «Дженерал моторе» и нефтяному гиганту «Эксон».

Угодив за торговлю наркотиками в тюрьму в Лиме, один из боссов империи зла, некий Карденас, предложил за свое освобождение правительству Перу финансовую помощь в ликвидации колоссального внешнего долга страны.

На мелкие услуги, оказываемые преступным миром внешне респектабельным бизнесменам и политикам, уж давно перестали обращать серьезное внимание. Так же, как смотрят сквозь пальцы на преступные действия самих респектабельных господ, включая высших чиновников администрации Рейгана. Они, по свидетельству американских газет, давно уже превзошли своих предшественников по количеству скандалов, связанных с коррупцией и незаконными махинациями.

Член комиссии по торговле между штатами Ф Андре, которого вместе с министром труда США Р. Донованом обвинили в связях с мафией, прямо заявил, что. рассматривает взятки как «элемент свободного рынка». И если Никсона в свое время с позором выгнали из Белого дома за то, что его люди лишь пытались подслушивать разговоры политических противников, то Рейгану и его «рати» сходит с рук, мягко говоря, «изъятие» документов из штаб-квартиры ныне поверженного конкурента. Человек, участвовавший в осуществлении этого преступления, ныне занимает пост главы Центрального разведывательного управления США. Там он использует секретную экономическую информацию, добываемую его агентами, для собственных спекуляций на бирже.

На выборах 1980 года администрация Рейгана которую называют «правительством миллионеров», пришла к власти главным образом потому, что обещала уменьшить безработицу путем снижения налогов на предпринимателей. Они, как предполагалось, вложат высвободившиеся у них деньги в развитие новых производств и создадут тем самым новые рабочие места. Ныне выяснилось, часть недополученных государством налоговых денег действительно была вложена их хозяевами в развитие производства. Но прежде всего не в США, а в других странах, где рабочая сила дешевле и процент прибыли выше. В Америке же безработица тем временем выросла, а в раде районов достигла уже 20 процентов. Сколько это, если считать по той «норме» убийств, самоубийств и прочих тяжелых преступлений?

Ничего не можем сделать,— разводят руками миллионеры из администрации Рейгана — Мы не имеем права заставить хозяев поступить иначе. Не можем нарушать свободу частного предпринимательства».

Пока существует эта «Свобода», основа основ системы капитализма, преступность и насилие были и будут неотъемлемой частью американского образа жизни», как и всего буржуазного общества в целом.

Нигде в мире, ни одно общество на земле не создало столь презрительного отношения к слабому и неудачливому. При всей быстротечности и переменчивости мод одна из них в Америке неизменна — это мода на богатство и успех. И частная реклама, и государственная пропаганда, и весь традиционный строй мышления в США внушают людям, что настоящий американец должен обязательно быть богатым, сильным, красивым и удачливым.

«Вы выглядите на миллион долларов» — говорят друг другу американцы при встрече вместо того, чтобы просто сказать: «Вы хорошо выглядите». «Я покупаю это»,— скажет американец, чтобы выразить согласие со своим собеседником

Денежные отношения, рыночная конъюнктура пронизывают все американское общество, где и в работе и в личных отношениях людей, как на рынке, нет и, не может быть ничего постоянного и прочного. Любые ценности рассыпаются в прах перед тем, что сегодня лучше продается, за что в данный момент больше платят. К чисто денежным отношениям часто сводятся дружба, любовь и даже родственные связи.

Тот, кто не сумел стать богатым,— слабак, недостойный называться настоящим янки. Потому-то с ранних лет юный американец живет в постоянном страхе, как бы не отстать от своих сверстников. Он боится не справиться, не успеть, не суметь. И поэтому он готов на все, чтобы схватить, вытащить, вырвать из рук конкурентов по «крысиной гонке» — так сами американцы называют свою жизнь — заветный счастливый билет. Чтобы разбогатеть, он готов пойти и на преступления, описаниями которых полны газеты, книги, радио- и телепередачи. Там все так просто: убил или ограбил банк, час работы — и миллион в кармане, и ты «наверху».

Не понимая подчас, что реклама «американского образа жизни» и «равных возможностей» их обманула, что места «наверху» достаются лишь немногим, юные американцы, не достигшие заметного успеха в жизни, а тем более те, кто стал безработным, винят в этом себя. Считают себя тупицами, недостойными жизни на земле. В этом — причина миллионов трагедий, источник пьянства, наркомании, душевных болезней, преступности и самоубийств, принявших массовый характер.

Общество, не сумевшее дать своим гражданам никакого идеала, кроме всевластия денег,— больное, обреченное общество. Президент Картер был вынужден первым признать то, что в годы его правления произошел решающий поворот в сознании американцев: опросы общественного мнения неопровержимо доказали, что народ, традиционно славившийся своим оптимизмом, надеждой на счастье и успех в будущем, не верит больше в «хэппи энд». Взамен этого в сознании подавляющего большинства американцев прочно укоренился «глуми бум» — «бум уныния».

Это уныние и страх перед настоящим и будущим подогреваются возникшей в последние годы «индустрией страха». В ней независимо друг от друга, но в одном направлении, каждый со своей целью действуют и некоторые буржуазные деятели искусства, и предприниматели, и политики.

Первые, уловив тенденцию эскалации страха, создали с целью наживы литературу и кинематограф ужасов. Вторые, умышленно сгущая страхи возможных экономических катастроф, пытаются тем самым держать в повиновении, отвадить от забастовок рабочих и служащих. Третьи вкупе с первыми и вторыми раздувают военный психоз, пугают людей «нашествием коммунизма», чтобы подстегнуть и оправдать гонку вооружений, заставить людей смириться с проводимой ими политикой, продиктованной интересами военно-промышленного комплекса.

Огромной отраслью «индустрии страха» с многомиллионными оборотами стал бизнес всевозможных религиозных сект, обещающих запуганным, запутавшимся в жизни людям спасение души. Миллионы долларов зарабатывают на том же тучи расплодившихся в США ведьм, колдунов, гадалок, астрологов и прочих шарлатанов, обеспечивающих легковерным американцам «контакт с потусторонним миром».

Убеждая сограждан в мнимой беззащитности Америки перед «агрессивным мировым коммунизмом», вашингтонские политики и генералы постоянно трясут нацию своим «балансированием на грани войны» — с репетициями ядерных тревог, наводняют газеты, экран и эфир паническими картинами вот-вот готовой разразиться ядерной катастрофы. И все с той же единственной целью — оправдать агрессивную внешнюю политику Вашингтона.

Некоторые психологи в США утверждают, что на фильмы ужасов, запуганные окружающей действительностью, американцы ходят, будто бы для того, чтобы... успокоиться. Выйдут, мол, они после сеанса из зала, где только что видели реки крови и горы трупов, и вздохнут облегченно: «Уф! В жизни все-таки не так страшно!»

Одни американские ученые считают, что это хорошо — вроде бы успокоился человек. Другие утверждают, что плохо — с каждым новым кровавым фильмом идет привыкание к жестокости, насилию и страху, идет повышение морального болевого порога, которое может, в конце концов, привести и к полной морально-нравственной глухоте.

Хотя глава Белого дома и вздыхает притворно по поводу «ужасающей» статистики преступности, но сегодняшнее состояние американского общества на руку правящей верхушке миллионеров. В обстановке насаждаемой жестокости и страха, растущего пессимизма и отчаяния легче запугать обывателя «советской угрозой», отвлечь внимание народных масс от кричащих противоречий американского образа жизни, еще более взвинтить гонку вооружений.

Пессимизм — психология тупика, политического, экономического, нравственного. Это понимают уже самые разные слои населения в «свободном мире». Они ищут выхода из нынешней ситуации и обсуждают варианты.

Постоянным фактором политической жизни Запада стали антивоенные массовые выступления. Западная Европа продолжает протестовать против размещения здесь американских ядерных ракет, и пикеты у американских баз не сняты. «Если американцы не готовы пожертвовать Чикаго ради Гамбурга, то какого дьявола мы должны жертвовать Гамбургом, чтобы защитить Чикаго?» — этот вопрос задает своим читателям западногерманский журнал «Шпигель».

Чувствуя настроение масс, все главные соперники Рейгана на предстоящих выборах обещают вести более разумную, взвешенную политику, расширить диалог с миром социализма. Один из них. Г. Харт, вспоминает времена Рузвельта, признает, что «повторение традиционных лозунгов и идеологических доктрин не вернет людям работы, не поставит под контроль гонку вооружений, не поможет нанести поражение нынешней администрации». «Больное общество» ищет средства, которые спасли бы его. «Традиционные лозунги и доктрины» явно и очевидно обанкротились.

Источник-журнал Крестьянка

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Основная

- Просмотров: 8

Поле с видом на город

Если ехать из Тернополя в сторону Черновиц, то первое, что увидишь: ряды аккуратных домов вдоль дороги, а потом — указатель с надписью «Подолье».

Так называется наш колхоз, который расположен сразу за городской чертой. Три деревни — Великие Гаи, Петрики и Великая Березовица, центральная усадьба — охватывают Тернополь полукольцом.

Судьба любого хозяйства, расположенного близко от районного или областного центра, складывается непросто. Наше не исключение. Я столкнулась с этим лет восемь назад, когда возглавила «Подолье». Колхоз был в то время из средних, высоких мест не занимал. Вспоминаю первые, особенно бурные заседания правления, когда мы вырабатывали общий путь, по которому должно было развиваться наше хозяйство. Уже тогда и я, как председатель, и члены правления, и главные специалисты отдавали себе отчет в том, что одно условие останется неизменным — соседство Тернополя.

Таким образом, первая же задача оказалась непростой — надо было добиваться более высокой рентабельности, конкурируя с городом. Почему я употребила слово «конкуренция»? Поясню. Скажем, еще в середине семидесятых годов для молодежи заканчивающей школу, не было альтернативы между городом и селом. С аттестатом зрелости многие парни и девчата направлялись прямо в Тернополь, на заводы и фабрики, где нормирован рабочий день, ну и, так сказать, поближе к городским : развлечениям. И мы буквально задыхались без рабочей силы, приходилось даже брать по найму людей из других областей Украины.

Обеспечить хозяйство людьми можно было, очевидно, только создав такие условия | для работы и жизни в «Подолье», при которых колхозники чувствовали бы себя не хуже, а возможно, и лучше, чем в городе. А значит, решили мы, надо строить жилье, наращивать основные фонды. На это уходило от 500 до 700 тысяч рублей в год, чуть ли не весь наш тогдашний доход, кстати, медленно растущий. Построили 24-квартирный дом, стали выдавать людям ссуды на сооружение личных домов с подсобными хозяйствами, возвели магазин, заасфальтировали дороги на центральной усадьбе. Появились в колхозе новый склад минеральных удобрений, зерноток, механические мастерские и гаражи, площадка для прицепной техники, свиноферма на 500 голов...

И уже через три-четыре года картина стала меняться в нашу пользу. Все меньше людей переходило из «Подолья» на городские предприятия, все больше заявлений стали приносить в правление: «Прошу принять меня на работу...» Как-то постучалась и вошла в мой кабинет женщина небольшого роста, в платочке, молча протянула мне заявление. Лицо ее показалось знакомым, где-то видела ее раньше. Вспомнила: Бычковская Ольга Николаевна, бывший полевод, еще в первые дни моего председательствования ушла из колхоза работать в городскую торговлю. Отговаривала я ее тогда, но ничего не получилось.

— Что же, решили вернуться? — спросила я ее.

— Да. Стефания Антоновна — сказала Бычковская — Вроде и в городе неплохо, а у нас все лучше, привычнее как-то...

Поколебалась я немного, но приняла Бычковскую: нет лучшей агитации для других, чем та, когда люди возвращаются в колхоз. И сколько с тех пор вернулось в «Подолье» механизаторов, полеводов, животноводов! А тогда вместе с Ольгой Николаевной перешел к нам и ее муж. Жили они в общежитии, денег на постройку собственного дома не было, поэтому правление выделило семье квартиру, детей пристроили в садик. Кстати, в этом году мы новый детский комбинат выстроили, ясли-сад. двухэтажный, большой и красивый.

Так мы преодолевали — и преодолели! — дефицит кадров — настоящий бич для пригородных хозяйств. Как же выглядит сегодня хозяйство? В трех деревнях «Подолья» живет более 11 тысяч человек, 1151 из них — члены колхоза. На время сезонных работ правление привлекает столько людей, сколько требуется. Политика правления сейчас такова, что мы не только не стремимся увеличивать число работающих, но и пытаемся сократить его за счет индустриализации растениеводства, механизации ручного труда в животноводстве, за счет повышения производительности труда.

На что мы могли рассчитывать, наращивая выработку продукции на одного работающего? Взять растениеводство... Пахоты в «Подолье» больше трех тысяч гектаров. Земли черноземные, но с малым гумусным слоем, поэтому требуется тщательно соблюдать севооборот, обрабатывать землю осторожно, в точности выполняя агротехнические правила. Зерновые мы выращиваем уже без применения ручного труда, на индустриальной основе. Другое дело — свекла. Здесь хлопот больше, и очень многое зависит от сознательности людей. Поясню, почему.

Сеем сахарную свеклу механизированным способом. А потом, когда растения начинают вегетировать, члены полеводческой бригады распределяют между собой делянки, от 2 до 5 гектаров, и ведут прополку, обработку рядков вручную. Этот период крайне важный, и от усердия людей, их добросовестности зависит будущий урожай. Большинство полеводов у нас опытные, работают давно. Но важно еще стимулировать их труд, добиться того, чтобы человек с весны до осени боролся за каждый центнер, был кровно заинтересован в высоком урожае.

Поэтому уже больше пяти лет все три наши полеводческие бригады работают по принципу хозрасчета, труд их оплачивается по конечному результату — количеству свеклы, принятой сахарным заводом в зачетном, «чистом» весе. Из чего складывается заработок свекловода? Прежде всего, он делится на основной и дополнительный. За весенние и летние работы член бригады получает зарплату в пределах 80—100 рублей в месяц основной оплаты. Это как бы аванс. Зато в конце года, при сдаче свеклы на завод, свекловодам начисляют примерно по 37—40 копеек за каждый центнер в зачетном весе. Получается около 260 рублей на каждый обработанный гектар. Вот и прикинем: если свекловод имеет делянку, скажем, три гектара, то по конечному результату он получит около 780 рублей плюс сахар натуроплатой.

Это выгодно и колхозу: люди борются за урожай, который повышается из года в год. За полеводческой бригадой Богданы Бузукиной. например, закреплено более, тысячи гектаров земли, десять полей в севообороте. Выращивают озимую пшеницу, многолетние травы, кукурузу, ячмень. И. конечно, свеклу. В 1981 году бригада получила по 493 центнера сахарной свеклы с гектара в зачетном весе, в 1982-м — 505. А в прошлом — уже 577 и теперь нацелилась на 600.

За счет чего же растет урожай? Во-первых, тщательно проводится весенний сев: безукоризненно, на совесть — летняя обработка рядков. Во-вторых, ведется борьба с потерями — фактор, чрезвычайно важный в полеводстве. Для свекловодов не секрет, что комбайн КС-6 оставляет в земле чуть ли не треть корнеплодов, подрезает их. Во время уборки полеводы бузукинской бригады идут следом за комбайном с мешками и подбирают свеклу. Потом еще раз перепахивают поле и снова подбирают.

Пока у нас полеводы — универсалы. Их и на прицепной технике весной увидишь, и летом в поле с тяпкой в руках, и осенью возле уборочных машин. И это конечно, плохо. Производительность труда становится выше тогда, когда работник специализируется на выполнении одной-двух операций. Если, предположим, он, применяя новейшую технику, выполняет работу на большей площади, если культура, которую он возделывает, лучше всего произрастает в данных условиях. В этом отношении мы тоже не стоим на месте. Недавно стали культивировать новый сорт сахарной свеклы, «веселоподолянский-29», наиболее пригодный к механической обработке. Уже в прошлом году часть сахарной свеклы сеяли, обрабатывали и убирали без применения ручного труда. И недалек тот день, когда и свекловичные поля станут обрабатывать только механизаторы.

Если урожайность свеклы растет, то с зерновыми дело обстоит похуже. В среднем по 36 центнеров с гектара собрали озимой пшеницы в прошлом году. Для наших черноземных земель это вовсе не достижение, могли бы брать по 47—50 и выше. И здесь ведется последовательный поиск.

Осенью восемьдесят третьего хорошо созрели хлеба, а перед самой уборкой полили дожди — не такая уж редкая для наших мест погода. Механизаторы с полей не уходили, выжидали: как только солнышко покажется, подсохнут колоски — так молотить. Подъезжаем к полю мы с главным агрономом. Верой Михайловной Ищук видим — собрались механизаторы в кучку, что-то обсуждают.

— Почему — спрашиваем — не молотите?

— А как работать? — ответил один из них — Во многих местах пшеница полегла... Только вон на том поле, видите,— он показал в сторону рукой — стоит, целехонька, как ни в чем не бывало...

Мы с Верой Михайловной знали, что ранней весной органики на поля вывезли много—по 50, 60, а то и по 80 тонн на гектар. Земля лучше некуда, но плохо держит стебельки с полновесным колосом, клонится к земле пшеница. Убирать ее конечно, трудно, и потери велики. А на одном поле. 20 гектаров, с осени высеяли новые озимые сорта, стойкие к полеганию. За ними загодя ездили в Киев на опытно-селекционную станцию. Осенью этого года решили засеять уже 100 гектаров новыми сортами, меньше будет потерь, значит, выше урожай, ниже себестоимость одного центнера продукции.

Чтобы поставить настоящий заслон материальным потерям, надо .учиться считать, смелее внедрять новое, даже если это новое связано с риском. А не рискует только тот, кто не действует.

Еще не так давно мы платили за центнер семян красного клевера по две тысячи рублей. Это очень крупные расходы даже для такого хозяйства, как наше «Подолье». Решили выращивать сами. Посоветовались с главными специалистами, пришли к мнению, что надо попробовать сеять клевер широкорядным способом. При нем резко сокращается расход семян на гектар посева — с 18—20 килограммов до 3—4. Честно говоря, в нашу затею мало кто верил. Председатели соседних колхозов посмеивались, а в райсельхозуправлении мы выдержали настоящее сражение, но выиграли его. Результат? Урожай клевера теперь стали получать вдвое выше, семена у нас свои. Потянулись к нам за опытом из других хозяйств, теперь местные колхозы пошли по проторенному нами пути.

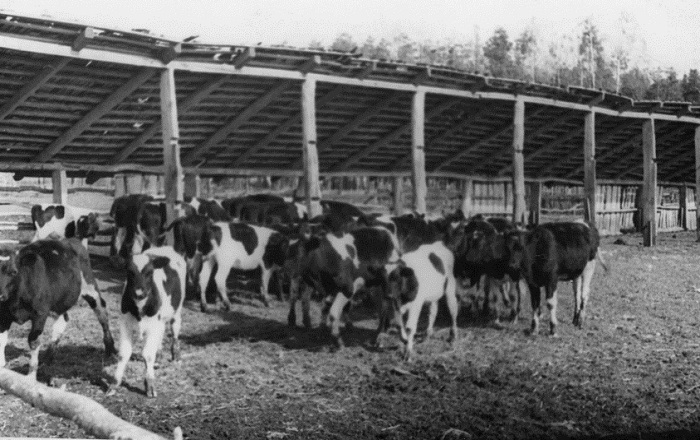

Многие годы растениеводство приносило нам большую часть дохода. А полтора года назад «Подолье» изменило специализацию: к нам присоединили межхозяйственный комплекс по откорму крупного рогатого скота на 6000 голов. Пришлось нам в срочном порядке перестраивать систему земледелия таким образом, чтобы обеспечить себя кормами. Резко увеличили площади под горох, почти вдвое — под кукурузу на зеленый корм, многолетние травы. Появились у нас новые культуры, как, например, кормовой щавель «руменс» — по 800 центнеров зеленой массы с гектара он дает.

Мне с животными работать не впервые, и вообще-то я животновод по образованию. Поэтому у нас с Верой Михайловной Ищук произошло как бы разделение труда: она полностью отвечает за растениеводство, я курирую животноводство. Первый год приходилось целые дни проводить на комплексе, налаживать работу. Каждый, кто знаком с этой отраслью, знает, что главное условие привесов — правильный рацион кормления, разнообразие кормов, точная их сбалансированность по белку. И тут были просчеты. Сначала увлеклись жомом — мы его получаем с сахарного завода после переработки нашей же сахарной свеклы,— животным стало не хватать фосфора. Не хватало зеленых кормов, богатых различными витаминами. Но, в конце концов, и это испытание мы выдержали с честью. Конвейер откорма бычков хорошо налажен, стали стабильными суточные привесы на нашей «фабрике мяса». В 1983 году чистый доход колхоза составил 3 миллиона 490 тысяч рублей, из которых 2 миллиона 156 тысяч мы получили за счет животноводства.

Но дело не только в высоком доходе. Всеми своими успехами колхоз обязан, прежде всего, людям. Таким, как бригадиры Евстахий Андреевич Искра и Лидия Олимпиевна Войнаровская, как заведующий мастерскими Михаил Петрович Солан механизаторы Иван Петрович Швец. Теофил Иванович Задорожный. Павел Федорович Гладкий, и многие, многие другие — трудно всех назвать поименно. От их способности к самоотдаче, их отношению к земле зависит будущее.

«Сегодня перед нами стоит задача — выйти на более высокие рубежи в производстве зерновых, технических культур и обеспечении народа продуктами питания, и прежде всего мясом, молоком, плодами и овощами»,— сказал на Всесоюзном экономическом совещании по проблемам агропромышленного комплекса Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко. Эти слова определяют для нас цели дальнейшей работы.

Вы помните, с чего я начала разговор? Колхоз рядом с городской чертой. Деревни, в которые можно добраться рейсовым автобусом прямо из центра... Все это, конечно, сказывается на колхозе. Через колхозные поля шагнули опоры электропередач и связи. Подсевать возле этих многочисленных столбов и убирать урожай — мучение. Под землей прокладывают коммуникации. Горожане норовят сбросить мусор на колхозную землю, а по посевам озимых осенью бродят бесшабашные охотники. Глаз да глаз нужен за землей, и поэтому охранять каждый гектар самым бдительным образом вошло в привычку подольчан.

Но я думаю, что из-за близости города и связанных с нею сложностей еще дороже для колхозников эта земля. Попробуйте погожим июльским днем проехаться вдоль наших полей. И вы увидите аккуратные свекловичные плантации, ровные зеленые ковры люцерны, пшеницу с наливающимися колосьями. Вы увидите по-хозяйски прибранные палисадники у домов, строго вытянувшиеся в одну шеренгу на мехдворе тракторы и комбайны. И море цветов на площади перед правлением. Да, теперь мы и такое можем себе позволить — три тысячи кустов роз высажено прошлой осенью возле конторы...

Вот так мы живем и работаем в своем колхозе, одном из многих на Волыно-Подольской возвышенности. И уверенно смотрим в будущее.

Источник-журнал Крестьянка

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Основная

- Просмотров: 31

Если ваша семья выросла

Положено ли какое пособие по уходу за детьми при рождении ребенка, если мать не работает и не учится?

Л. КЛЕПИКОВА, Приморский край.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» предусмотрены пособия при рождении первого ребенка в размере 50 рублей, при рождении второго и третьего — по 100 рублей на каждого. Матери работающей или учащейся предоставляется также частично оплачиваемый отпуск до исполнения ребенку одного года и отпуск без сохранения зарплаты (по желанию) до исполнения ребенку полутора лет.

Что же касается женщин, которые не работают и не учатся, то единовременное пособие при рождении первого, второго или третьего ребенка получает отец по месту работы или учебы.

Какое пособие выдается при рождении четвертого ребенка?

Ж. СИЛКОВА, Астраханская область.

На основании правил единовременное пособие при рождении четвертого ребенка выплачивается в размере 65 рублей, пятого — 85 рублей, шестого — 100 рублей, седьмого и восьмого — по 125 рублей, на девятого и десятого — по 175 рублей. После рождения каждого следующего ребенка единовременно выплачивается 250 рублей.

Ежемесячное пособие по многодетности выдается также в зависимости от числа детей. Выплачивается оно органами социального обеспечения как работающим, так и неработающим женщинам.

Пожалуйста, разъясните положение о порядке предоставления дополнительного отпуска женщинам, имеющим двух и более детей до двенадцатилетнего возраста.

В. ЛЯПИНА, Новосибирская область.

Начиная с 1981 года работающим женщинам, имеющим двух и более детей до 12-летнего возраста, предоставлено право на дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск.

Этот отпуск суммируется с другими дополнительными отпусками. При этом общая продолжительность отпуска не должна превышать 28 календарных дней.

Кроме того, женщины, имеющие двух и более детей до 12-летнего возраста, имеют право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до двух недель.

Дополнительный отпуск может быть приурочен к ежегодному (основному) отпуску или предоставляться отдельно (как полностью, так и по частям).

Выдается ли пособие по беременности и родам женщинам — молодым специалистам, если они не успели приступить к работе?

Н. КОМОЛОВА, Башкирская АССР.

Молодые специалисты — женщины, получившие диплом и не успевшие устроиться на работу, пособие по беременности и родам не получают, так как на работе они нигде не числятся. Если же служебные обязанности уже выполнялись, то при наступлении отпуска по беременности и родам он оплачивается.

После окончания института проработала я два месяца и ушла в декретный отпуск. Буду ли я после его окончания пользоваться частично оплачиваемым отпуском до исполнения ребенку одного года?

С. РЕДЬКИНА, Алтайский край.

Право на частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им одного года имеют работающие женщины, у которых общий трудовой стаж не менее одного года. Независимо от трудового стажа право на такой отпуск имеют матери, которые учатся с отрывом от производства в высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях. Для молодых специалистов, которые успели устроиться на работу до наступления частично оплачиваемого отпуска, время обучения засчитывается в стаж для получения такого отпуска.

Источник-журнал Крестьянка

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Основная

- Просмотров: 36

Творчество Ларисы Васильевой

Лариса ВАСИЛЬЕВА принадлежит к поколению, вступившему в литературу в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Лирическая героиня поэтессы пришла к читателям во многом сформировавшейся, без обычных в пору становления литератора метаний, поисков своего слога, обретения голоса, темы. Ее героиня — женщина мужественная, сильная и в то же время нежная, нуждающаяся в поддержке и защите. Поэтесса не ограничивает себя миром лирики. Автор многих поэтических книг, она так же успешно выступает в художественной прозе (недавно вышел ее роман «Повесть об отце») и в публицистике.

- Зрелость.

- Странное понятье.

- Так внушительно, смешно.

- как изношенное платье,

- чем-то дорого оно,

- как случайная обнова

- резко плечи холодит—

- все достигнуто, ан снова

- тайна сердце бередит.

- Зрелость...

- Смелость иль несмелость?

- Память или забытье?

- То ли вишни переспелость,

- то ль подпорченность ее?

- Никогда не приходилось

- зрелость удержать в рунах

- или, сдавшись ей на милость,

- трепетать в ее тисках.

- Все же, что она такое,

- почему мне говорят,

- что горит ее тоскою

- мой невысказанный взгляд?

***

- Люблю тебя, любовь, забытая

- в осеннем темно-сером дне.

- когда трава, дождем умытая,

- не помню, что напомнит мне,

- и запах ветра — гарь полынная —

- очнется в запахе волос,

- и горло, как веревка длинная,

- опутает желанье слез.

- Не возвращается свершенное,

- но не уходит никуда,

- лишь око времени бездонное

- глядит, как синяя вода,

- владея тайной возвращения

- судьбы, увиденной насквозь...

- Любимый, здравствуй!

- С днем рождения

- всего, что в жизни не сбылось.

***

- Изволновалась, истомилась,

- всю жизнь продувала свою,

- и вот тебе я покорилась,

- как соловьиха — соловью.

- Ты говорил,

- а я молчала,

- ты уходил,

- а я ждала,

- ты возвращался,

- я встречала.

- Ты был.

- А я как не была.

- С тебя все в жизни начиналось

- от утра до чернильных строк,

- и счастье о порог плескалось,

- как будто море о песок.

***

- Полынь сладко горечью пахла.

- Синица журчала в листве.

- Прожженная серая пакля

- на кукольной голове

- о детстве напоминала...

- Во тьме хохотал чердак.

- Всего мне казалось мало,

- и все казалось не так,

- и всем была недовольна,

- металась, искала, ждала,

- а где-то свободно, вольно

- качались колокола.

- И плакала я, тоскуя

- О самом счастливом дне,

- понять того не рискуя,

- что день этот жил во мне

- горючей минутой каждой,

- горячим огнем окна

- и неутолимой жаждой

- несбывшихся истин сна:

- что день этот славно прожит,

- что день этот не изжит,

- а кто его подытожит,

- тому он принадлежит.

***

- Я вижу: женщина стоит

- на ближнем перекрестке,

- она взволнованно таит

- чужие отголоски:

- поток забытых мною слов

- и взглядов и движений...

- Я не люблю повторы снов,

- фигуры отражений,

- и мне не льстит ее поклон,

- подчеркнуто любезный —

- она нарушила закон,

- простой и бесполезный:

- попытка взять чужой удел

- твою разрушит цельность,

- лишь зная собственный предел,

- уходишь в беспредельность.

***

- Ты мне приснился, но я не видала

- в жизни такого, как ты.

- Что-то на картах себе нагадала,

- не угадала черты,

- и прохожу, ни о чем не печалясь,

- посередине зимы.

- Это не страшно,

- что мы не встречались,

- страшно — не встретимся мы.

Источник-журнал Крестьянка

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Основная

- Просмотров: 46

Письма в прессу

«Дорогая «Крестьянка»! Мы, доярки, очень любим свою работу. Но, к сожалению, порядка на нашей ферме нет. Вот недавно остановился транспортер. В помещениях скапливается навоз, грязь... А заведующий только руками разводит, хотя можно обратиться за помощью к специалистам и колхоза и района. А тут еще кормушки никуда не годные, полы и двери ремонта ждут. Да и молокопровод все время подводит,— то насос закапризничает, то какая-то прокладка полетит. В общем, унылая картина...

Известно, где порядка нет, там не все ладно и с дисциплиной. Честно скажем, руки сами опускаются.

Помоги, «Крестьянка» навести порядок!»

Доярки колхоза имени XXII партсъезда. Иркутская область.

Письмо редакция направила в управление сельского хозяйства Иркутского облисполкома. Проверка показала, сообщил редакции заместитель начальника управления Ю. Уткин, что заведующий фермой А. Селиванчик слабо занимался организацией труда, укреплением дисциплины. От занимаемой должности он освобожден. На ферме заменены полы, отремонтированы транспортер, молокопровод, кормушки. Приняты меры для укрепления дисциплины.

«У нас многое делается, чтобы людям нравилась деревня. Строятся добротные дома, недавно провели водопровод. А вот улице нашей не повезло. Она до сих пор не заасфальтирована. Но не в этом главная беда. В распутицу механизаторы бороздят ее днем и ночью гусеницами. Будто не живут в деревне и будто им самим приятна грязь, колдобины и ямы, что образуются от их езды. Улица наша не освещается. Вот и представьте, каково живущим на ней».

В. МОШКИНА д. Слудка. Немский район. Кировская область.

По этому письму, которое «Крестьянка» переслала в Немский райисполком, проведено заседание Слудского сельского Совета. Решено отремонтировать летом дорожное полотно. Движение автотранспорта по улице запрещено. На ней установлено освещение.

Источник-журнал Крестьянка