Основная

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Основная

- Просмотров: 27

Инесса Федоровна Арманд

«Звание коммуниста налагает много обязанностей, но дает лишь одну привилегию — первым сражаться за революцию» — писала когда-то Инесса Федоровна Арманд. И это была единственная привилегия, которой она пользовалась в жизни.

Причудливая ли игра света тому причиной или несовершенство старой фотографии, но почти на всех снимках Инесса выглядит темноволосой и темноглазой. Возможно, именно таким странным образом обнажилась для потомков ее суть: ведь мы привыкли облекать страстность не в акварельные нежные, а в яркие и контрастные тона. Рабочий Григорий Котов, встречавший Инессу в Париже, вспоминал потом: Казалось, жизни в этом человеке неисчерпаемый источник. Это был горящий костер революции, и красные перья в ее шляпе являлись как бы языками этого пламени. Ну, разве можно представить такую женщину зеленоглазой блондинкой?

В ее судьбе много парадоксов. Родившись в семье актеров, она была совершенно чужда игре, актерству. Француженка по рождению, стала россиянкой по духу. Привыкнув с детства к комфорту, всю жизнь безропотно и стойко переносила тяготы и лишения, словно бы и не замечая их.

Тетка и бабушка, воспитывавшие Инессу с трех лет, позаботились о том, чтобы она получила хорошее образование, знала языки, любила и понимала искусство, музицировала, обрела вкус к систематическому серьезному чтению. Ее отличали красота, женственность, грация. Инессе повезло с замужеством. Нет, не потому, что Александр Арманд был фабрикантом. Везение заключалось в другом: многочисленное семейство Армандов было интеллигентным, дружным, либерально настроенным. Возможно, то, что они менее других эксплуатировали рабочих, давало им некоторое моральное право на рассуждения о тирании и свободе. Но в основном революционный дух привносили гости, а также студенты, учителя, репетиторы.

И все же от ткача “своей» фабрики услыхала Инесса такую вот песню:

- Зима морозна настает.

- У фабричных сердце мрет.

- Со полуночи встает,

- На работу поспеет,

- На работе задремал.

- Праву ручку оторвал...

- Ах, постылый ты завод.

- Перепортил весь народ.

...Мягкий, заботливый муж, встречи с образованными, умными людьми, уютная усадебка в Ельдигине — собственность молодой пары... Один за другим явились на свет их четверо детей — два сына и две дочери. Казалось, женщина в ее положении, мать большого семейства должна была успокоиться, к разговорам в гостиной, все более накалявшимся (близилась первая русская революция), относиться без прежней горячности. Будущность богатой, солидной дамы, матушки, восторженно говорящей лишь о своих детях? Но, насладившись счастьем замужества, отдав семье немало тепла, Инесса (не без тайного ужаса) поняла, что исчерпала себя в этой жизни, что так продолжаться больше не может.

Выстраивалось в четкую цепь то, что взыскательный ум молодой женщины отбирал в окружающем. Да, жизнь несправедлива, построена на лжи. Как изменить ее? В гостиной Армандов об этом говорили много. Особенно жаркие схватки — между эсерами и эсдеками — «серенькими» и «седенькими». Инесса читает нелегальную литературу, изучает политэкономию, философию, женский вопрос. Становится участницей дамского благотворительного общества.

Трудно сегодня восстановить во всей последовательности идейные поиски Инессы. Известно, что в их имении был мимеограф (множительно-печатный аппарат), который потом нашли при обыске у репетитора младших братьев мужа Инессы, что она сочувствовала этому человеку, уже ссыльному. Но бесспорно, окончательный выбор был сделан во время первой ее поездки в Швейцарию.

«В 1903 году попала за границу, в Швейцарию, и после короткого колебания между эсерами и эсдеками (по вопросу об аграрной программе) под влиянием книги Ильина «Развитие капитализма в России», с которой впервые смогла познакомиться за границей, становлюсь большевичкой» — это строки из автобиографии.

Выбор сделан. Ленинская мысль, как точный компас, указала путь. И Инесса уходит из семьи, хотя у нее на руках пятый ребенок, грудной малыш.

Из письма В. Арманду, брату мужа: «И напрасно ты меня как будто хвалишь за мою стойкость — я думаю, в ней меньше всего виновата я сама. Дело в том что, во-первых, я на этот путь пошла позже других — марксизм для меня был не увлечением молодости, а завершением длительной эволюции справа налево».

В революцию ее привели поиск истинного смысла жизни, страстное стремление к справедливости. Историческому делу рабочего класса она служила убежденно и преданно — все остальное было для нее второстепенным.

И во все тяжкие минуты жизни ей была протянута дружеская рука, которую невозможно было отвергнуть — рука Александра Арманда.

Поражаешься силе и благородству этого человека. Инесса до конца жизни поверяла ему все, что волновало ее, в длинных искренних письмах. И бесконечно ценила их дружбу: «Современные нравы таковы, что они в корне портят и искажают отношение к женщине — уродуя их в ту или иную сторону. Такие хорошие отношения, какие были между нами, не отношения, типичные для современности, а являются некоторым предвосхищением будущего».

Можно сказать, что Инессе Арманд везло на хороших людей. Но бывает ли в такого рода отношениях просто везение?

Сначала был изнуряющий труд «низового» пропагандиста и организатора. Она искала нужных людей, инструктировала их, руководила рабочими кружками. Тюрьма. Ссылка на север, в Мезень, откуда Инесса бежит.

ПЕТЕРБУРГ. Ее уже ищут, а она едет в Петербург. Здесь женский съезд, а женский вопрос был в ее жизни, пожалуй, одним из главных. Ее в любую минуту могут схватить и сослать еще подальше, чем Архангельская губерния, а она озабочена тем, что «В жизни есть одно противоречие: с одной стороны, стремление к свободе любви, и, с другой, то, что пока у женщин так ничтожен их заработок, для большинства из них эта свобода недоступна...».

Кто-то определил женственность как мужество оставаться женщиной в любых обстоятельствах. Наверное, как и другие определения, оно небезупречно, но как оно подходит к Инессе! Мужество ее в высшей степени женственно, как ни парадоксально это звучит. И это видно даже из полицейских бумаг. В одной из них сказано, что арестованная не проявляла страха, а выражение лица имела... ехидное. Не рыдала, не ломала пальцы, а смеялась над теми, кого презирала. Полицейские, шпики, чиновники юстиции, власть имущие — те, что охотились за ней, выносили ей жестокие приговоры — все они были обречены. Привилегией революционера было знать это. И приближать это.

ЛОНЖЮМО. Прекрасное лето 1911 года в окрестностях Парижа. Полугородок полудеревня Лонжюмо. что в дословном переводе означает «длинная ослица», навсегда входит в историю: здесь создается русская партийная школа. Это идея Ленина и она захватила большевиков, живущих за границей. Рабочие, приехавшие сюда учиться из промышленных городов России, в центре внимания, они привезли вести с родины.

Инесса — первый помощник Ленина и Крупской в этом деле. Даже такие мелочи, как мытье окон в сарае, отведенном под школу, устройство жилья для вновь прибывших — на ней. Она же организует учебный процесс. Она же читает цикл лекций. Важность теоретической подготовки рабочих трудно переоценить: в России назревал революционный подъем.

А как же дети Инессы?

Честно говоря, это трудно понять и уж совсем, наверное, невозможно повторить, но уход Инессы от частных, семейных интересов в борьбу политическую помог ей в таком вроде бы сугубо личном деле, как воспитание детей.

Ничего из того, что может дать ребятишкам самая лучшая мать, не были лишены ее дети. Общение с ними не прекращалось ни в тюрьмах, ни в ссылке, ни в эмиграции. Общение прекрасное, всестороннее, искреннее. Счастлив ребенок, который может всласть поговорить с матерью о прочитанной книге, об отношениях с друзьями, об искусстве, о фасоне платья. Письма Инессы детям столь обстоятельны, проникнуты таким теплым юмором, уважением к юному собеседнику, что нельзя не почувствовать между строк сильной, тоскующей материнской любви. И дети с благодарностью принимали ее, платя ответной любовью. Увы, как часто в жизни, находясь рядом с матерью ежечасно, ребенок не получает и сотой доли того внимания, что досталось сыновьям и дочерям революционеров.

Нет, ничего не были лишены ее дети. Она использовала любые обстоятельства, на грани возможного, чтобы побыть с ними. И тогда были и музыкальные вечера и беседы за полночь. Инесса многому научила детей. И если дочь спрашивала, как стать сильной, то в ответ летело письмо с изложением целой философской концепции. Вот, скажем, рассуждения Инессы про две силы воли. Одна, пассивная сила воли — умение все снести, вытерпеть, промолчать. Другая высшая, активная. Человек, обладающий ею, умеет действовать так, как считает нужным. Чтобы быть сильным, нужны они обе.

«Но знаешь, что мне часто говорили, да и до сих пор еще говорят: «Когда мы с вами познакомились, вы нам казались такой мягкой, хрупкой и слабой, а вы оказывается железная». Да совершенно внешние и поверхностные впечатления посторонних не имеют никакой цены, и неужели на самом деле каждый сильный человек должен быть непременно жандармом, лишенным всякой мягкости и женственности — по-моему, это «ниоткуда не вытекает» — выражение одного моего хорошего знакомого. Наоборот, в женственности и мягкости есть обаяние, которое тоже сила».

И все же Инесса, конечно, «железная». Хотя бы потому, что невероятно трудоспособна. В эмиграции она учится. И не чему-нибудь, а экономике. Ведет переписку с заграничными большевистскими группами, что в тех условиях и есть вся работа с ними, во всем многообразии. Неизменная переводчица, она читает специальную прессу, представительствует, ведет переговоры. И при этом всегда на самой передовой линии партийной работы.

ПАРИЖ Совещание, которое произошло здесь в канун 1912 года, назовут потом прологом Пражской конференции, Владимир Ильич выступал на этом совещании много раз. Речь шла о сплочении заграничных большевистских групп, о подготовке к Пражской конференции. Инесса выступает в прениях. Она же в «резолютивной комиссии», и. едва текст резолюции принят. Ленин уезжает в Прагу. Здесь, на конференции, создан русский ЦК, утвержден Комитет заграничной организации, секретарем которого избрана Инесса Арманд. Связь, учеба, полемика с живущими далеко друг от друга большевиками — все идет через нее. Она же представляет российских социал-демократов, когда нужно установить контакты с местными социалистами и это чрезвычайно важно.

Она ходила в стоптанных туфлях, скромнейшем платье, считала каждый грош. Но о себе не хлопотала, не жаловалась. Взгляд ее, обращенный к товарищам, оставался неизменно внимательным и участливым. Сколько бы она ни работала, готовность взвалить на себя еще была беспредельной.

Сколько бы ни помогала друзьям, не убывало в ней доброты и сострадания.

ПЕТЕРБУРГ. Под именем крестьянки Франциски Янкевич Инесса снова на нелегальной работе в России. Революционный подъем требовал личного участия в событиях наиболее опытных партийцев. Из ее автобиографии: «Довольно быстро удалось воссоздать работу в Невском и Нарвском районах, в 1-м Городском, на Выборгской стороне, на Пороховых...» Выполнено и особое поручение Ильича: его беспокоил недостаточно боевой тон «Правды» там, где это касалось ликвидаторов. Говорить о разрыве с ними, надо более открыто и ярко! Инесса провела в редакции специальное совещание.

Но не дремала и охранка: снова арест

...Судьба одарила ее дружбой ни с чем несравнимой. Ясный и долгий свет ее всю жизнь освещал путь Инессы. Ленин и Крупская любили ее. Надежда Константиновна говорила о ней с нежностью: «Светлело в доме, когда Инесса приходила». «Товарищ, который не сдаст ни при каких условиях». «Она была очень горячей большевичкой»,— и так далее.

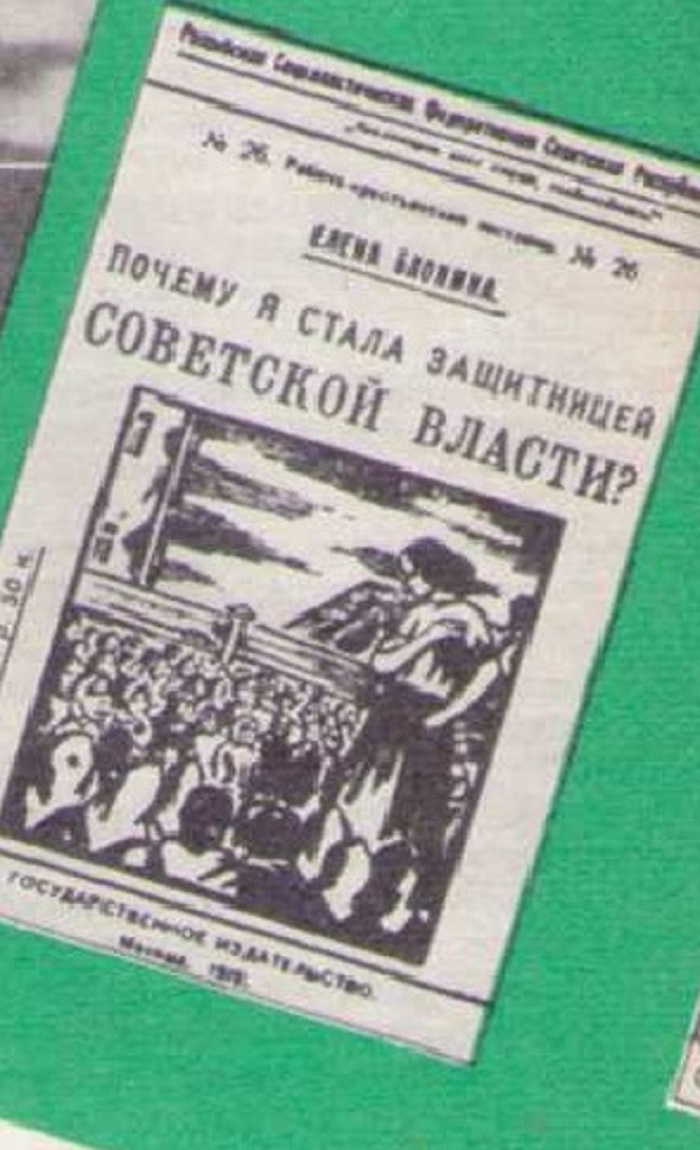

После знакомства с Лениным в эмиграции произошло более четкое оформление ее революционных взглядов, да и вся практическая работа стала более целенаправленной. Владимир Ильич доверял ей разъяснение в переписке с социал-демократами принципиальных положений теории и практики партии. Он вовлек ее и в журналистику, поручая одну за другой все более трудные задачи: вдвоем с Людмилой Сталь они составили парижскую группу редколлегии первого большевистского журнала для женщин — «Работницы». Инесса выступала в прессе под псевдонимом Елена Блонина.

Используя короткую передышку. Инесса вызывает из России детей, чтобы хоть немного побыть с ними, насмотреться на них. Но вот уже необходимо ехать на Брюссельское совещание.

БРЮССЕЛЬ. Инесса вновь выполняет поручение Ленина. Лидеров Второго Интернационала начала сильно беспокоить активная деятельность большевиков. И они предложили устроить совещание с «объединительной» целью — объединение, естественно, предполагалось на меньшевистско-ликвидаторской основе. Ленин по тактическим соображениям отказался участвовать в Брюссельском совещании. То, что в делегацию вошла Инесса — знак величайшего к ней доверия. И дело даже не в ее велико-лепном французском, на котором надо было прочесть главный доклад. Необходимы были также, как отмечал Ленин, ее «понимание сути дела и такт». Инструктируя Инессу. Владимир Ильич писал ей: «Плеханов любит «смущать» товарок, говоря им «вдруг» галантности (по-французски и т. п.). Надо быть готовым к этому для быстрого ответа — я восхищена, товарищ Плеханов, вы поистине старый волокита (или галантный кавалер) — или что-либо в этом роде, чтобы вежливо отбрить его. Ты должна знать, что все будут очень злиться (я очень рад!), увидев, что я отсутствую, и. вероятно, захотят отомстить тебе. Но я уверен, что ты покажешь свои «ноготки» наилучшим образом. Заранее восторгаюсь при мысли, как они нарвутся публично, встретив холодный, спокойный и немного презрительный отпор».

ЦИММЕРВАЛЬД. ПАРИЖ. Вместе с Лениным Инесса вошла в делегацию ЦК РСДРП на Циммервальдской международной конференции. Но это лишь часть работы. Гораздо значительнее то, что сделала она для сплочения зарубежных товарищей, разъяснения им позиции большевиков по отношению к войне до конференции и после нее. По меткому выражению Крупской, Инесса «ткет первую ткань международной связи».

Волна шовинизма, захлестнувшая социалистическое движение в связи с первой мировой войной, требовала немедленного действия. Инесса по настоянию Владимира Ильича перевела на французский брошюру «Социализм и война», которая попала на заводы и фабрики... Она вошла в Комитет по восстановлению международных связей: в Париже. Первый успех: департаментская организация социалистической молодежи присоединилась к циммервальдской левой. Владимир Ильич, считавший работу Инессы чрезвычайно важной, от души поздравил ее.

Будни. Беготня по городу, завязывание связей, подготовка рефератов, письма, переводы... Но наступил и праздник! Нелегкая, нервная поездка через Германию домой, в Россию, где свершилась буржуазная революция.

Она снова с детьми. Но и после победы! Октября видеть их приходится совсем мало. Кажется, не существует уже резерва работоспособности, но объем дел все возрастает и возрастает.

МОСКВА. Инесса Арманд — член ВЦИК член президиума Московского губисполкома, председатель Московского губсовнархоза. Разруха, невиданные бреши в снабже-нии города необходимым, саботаж... Коротко ее обязанности можно сформулировать так: во всем наводить порядок. Инесса подбирала специалистов, улаживала дела на местах — кабинетная работа чужда ей. Вот когда пригодилось знание экономики.

Потом — заведующая женотделом ЦК РКП(б),—полное погружение в столь волнующий ее женский вопрос.

Инесса была делегатом второго конгресса Коммунистического Интернационала. Тогда же решено было — тотчас, после окончания конгресса собрать его делегаток, обсудить насущные проблемы женского движе¬ния, договориться о согласованных действиях. На эту Международную конференцию коммунисток не смогли приехать Клара Цеткин и Александра Коллонтай — пришлось век тяжесть работы брать на себя Инессе. Н. К. Крупская вспоминала потом, что та еле держалась на ногах. Даже ее энергии не хватило на ту колоссальную работу, которую ей пришлось провести».

Совершенно варварски относилась к своему быту — друзья, как и всегда в ее жизни, спешили немедленно помочь. Ленин лично заботился о том, чтобы у нее были дрова, чтобы не забыла сходить к врачу, чтобы починили ее телефон.

Она не увидела полного торжества идей, увлекших ее когда-то на тяжкий путь борьбы. Еще приходилось разъяснять работницам, почему они голодали прежде и почему голодают теперь, еще не было и в помине возможности пожинать плоды своей работы. Через три года после революции она покинула свой пост, недоделав множество начатых дел. В 1920 году Инесса Федоровна умерла, заразившись холерой. Будущее, в котором не будет ни голода, ни холода, в котором воплотились ее мечты о свободе и справедливости, строили ее дети, четверо из которых стали коммунистами.

Всего пятнадцать лет ей было отпущено на то, что она сделала для революции и страны. У Кремлевской стены, в одной ограде с ней похоронены Джон Рид и Иван Русаков. Журналист, детский врач и профессиональная революционерка. Американец, русский, француженка — великие труженики революции, патриоты великой России...

Источник-журнал Крестьянка

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Основная

- Просмотров: 40

Герои

Не найти сегодня, пожалуй, такого города или села, школы или предприятия, где не было бы музея трудовой и ратной славы, аллеи героев, другого какого-то мемориала... Все это знаки любви, уважения нашего к памяти героев, восхищения перед их подвигами.

Нет, не могут стать прошлым подвиги, как не могут стать прошлым заслуги матерей перед своими детьми, даже если дети уже взрослые и у них есть свои дети.

Подвиг неистощим: все новые поколения, вспоминая о нем. вдумываясь в его смысл, заряжаются отвагой, трудовой доблестью, бесконечной верой в жизнь, в людей, в наше коммунистическое дело. И хотя подвиг как категорию не пометишь мемориальной таблицей с надписью «Охраняется государством», он величайшая государственная, социальная ценность. Уже поэтому все подлинные герои — герои и нашего времени. Они наши наставники. Они в одном с нами строю.

Пробив тяжелые свинцовые облака, тяжело переваливаясь с крыла на крыло, шел на посадку после жестокого боя наш штурмовик, весь изрешеченный осколками. Смертельно раненный пилот с трудом удерживал машину. И вот шасси коснулось земли... Бегут к машине механики, открывают фонарь... Да как же это? Как мог этот истекающий кровью человек посадить машину на бугристое поле аэродрома? Но не святой же дух посадил самолет...

Итак, что может человек?

Он может многое, очень многое, говорят ученые. Резервы нашего «я» воистину неисчерпаемы — и физические и духовные...

Еще случай из времен войны, зафиксированный в документах.

Однажды в мурманский госпиталь в тяжелом состоянии были доставлены четверо моряков с подорвавшегося на мине транспорта. Много суток носило их на спасательном плотике по студеным штормовым волнам Арктики. Все четверо были без сознания. Постепенно отогрелись, отошли. В тяжелом бреду оставался только Павел Ходосов — радист транспорта. Метался в постели, отыскивая правой рукой что-нибудь твердое: стену, тумбочку, спинку кровати. Отыскав, начинал выстукивать: «SOS, SOS, подорвались на мине, наши координаты...» Прошли еще сутки и еще, а человек и без сознания продолжал выполнять свой долг: «SOS, SOS...”

Измученный, в бреду, без кровинки в лице... Стояли вокруг врачи, бессильно опустив руки. Чем помочь ему, как успокоить?

И тогда Павлу Ходосову, радисту, отстучали ответ. Громко, четко и ясно, чтобы обязательно услышал, чтобы перестал метаться и мучиться. Громко, четко и ясно: «Ваш сигнал принят, идем на помощь». Рука радиста замерла, он перестал бредить, вытянулся, успокоился. Он умер, но до конца выполнил свой долг.

Так что же может человек? Неужели может вот так, как Павел Ходосов, усилием воли отодвинуть до урочного часа даже саму смерть? В это трудно поверить, но факт, повторяю, документальный.

И тот пилот, и радист Павел Ходосов совершили подвиги. Так же, как тысячи, сотни тысяч людей на войне.

Вспомним, как Александр Матросов закрыл собственным телом амбразуру вражеского дзота. И как еще более 200 советских воинов поступили точно так же, как Матросов. И хотя принято говорить, что они повторили подвиг Матросова, нам представляется, что это не совсем точное выражение. Мы бы сказали так: эти советские воины на разных участках разных фронтов в разное время в силу сложившихся особенных обстоятельств (огонь неожиданно ожившей, не уничтоженной при артподготовке и не установленной перед началом наступления огневой точки противника) поступили в этой ситуации так же, как в феврале 1943 года в бою за деревню Чернушки поступил рядовой Александр Матросов. Поступили так же, а не просто повторили — в этом, согласитесь, существенная разница.

Еще до того, как газеты рассказали про бой за деревню Чернушки и подвиг рядового Матросова стал известен на всех фронтах, подобным образом поступили, то есть «легли на боевую точку противника и заглушили ее своим телом», 22 советских воина.

К слову, на войне случалось самое невероятное: три человека, решивших пойти на верную смерть, подобно Матросову, остались живы: это Александр Удодов (сейчас живет в Донецке), Товье Райз (умер после войны) и Владимир Майборский, который и по сей день трудится в одном из колхозов Хмельницкой области. Мне довелось беседовать с Майборским. Пулеметчик Майборский 13 июля 1944 года во время наступления на деревню Червихово бросился грудью на амбразуру неожиданно ожившего фашистского дзота.

Он к тому времени (1944 год), разумеется, знал о подвиге Матросова («политрук читал нам газету»), но, как признался, понизив голос, не очень-то тогда поверил, чтобы человек вот так, грудью, лег под кипяток свинцовой струи, по своей доброй воле, на смерть... Так о чем же он сам подумал в тот момент, когда решился?

— О чем подумал? О том и подумал... Мы на него неожиданно напоролись. Я и подумал, что он теперь полроты покосит — и Кольку Братчикова, моего земляка, и Василька Забережного, и этих еще безусых, которые позавчера на пополнение прибыли. Ах ты, думаю, сучье вымя... Ты мне сейчас поплюешься!

Как видим, люди шли на такой же подвиг, как и Александр Матросов, независимо от того, знали они о нем или не знали. Принять подобное решение (героическое решение!) диктовали сходные обстоятельства, из которых единственным смертельно-отчаянным выходом было вот это: лечь, заслонить, спасти... Да, спасти ценой собственной жизни. Это как раз тот случай, когда для каждого из них сильнее смерти были любовь к Родине, к товарищам, ненависть к врагу, высочайшее чувство солдатского долга.

А вот самые последние, из нашего времени, примеры того, как люди поступают, когда «иначе поступить нельзя». В городе Красноярске проходившая по высокому мосту над широким, мощным в этих местах Енисеем женщина (Елена Михайловна Боборыкина), совершенно не умея плавать, бросилась без раздумий с высоты моста в реку спасать тонущую девочку, которую течением уносило по стремнине. В Белгороде вот так же бросился спасать ребенка не умеющий плавать 72-летний старик (Петр Амвросиевич Пацейко).

Решение пойти на подвиг нельзя позаимствовать или взять напрокат. Оно вызревает изнутри по собственным законам совести и долга, оно каждый раз — новая задача и новое решение. Оно фокусирует жизнь человека в единый всё прожигающий луч.

В подвиге концентрируются некоторые высшие достижения человеческого духа — сила воли, умение, знание, мужество, отвага, доблесть... Даже можно сказать так: особенная сила воли, особенные умение, знание, мужество, особенные отвага и доблесть. Это вершина, пик в ряду других человеческих поступков. Ведь подвиг становится таковым лишь в сравнении с другими поступками и деяниями, которые, бывает, тоже сопровождены недюжинными проявлениями силы воли и мужества, но которые, тем не менее, мы называем не подвигом, а просто благородным поступком, правильно принятым решением или как-нибудь иначе.

Нелегко это и непросто — определить заранее, как поведет себя тот или иной человек, когда перед ним встанет неукоснительное «или — или». Не каждый, ясное дело, способен поступить так, как Александр Матросов, как Елена Боборыкина, как Петр Пацейко. Очень вероятно, что кто-то на их месте не рискнул бы, не решился, начал бы рассуждать, взвешивать. И тогда не было бы подвига. Прямого малодушия, наверное, тоже бы не было, но человечество на какую-то долю, безусловно, оскудело бы душой, стало нравственно беднее...

Да, непростой это вопрос — почему один человек способен на высокие взлеты души, а другому они недоступны. Но очевидно и. видимо, не требует доказательств положение, что подвиг — производное всей жизни человека. То есть, образно говоря, все зависит от того, как человек жил, как работал, что любил, какие читал книги, какие пел песни, удивлялся ли закату над засыпающей рекой, не забывал ли про день рождения друга...

Был честен в жизни — не дрогнешь и тогда, когда обстоятельства позовут в огонь, дым, на рельсы, в воду. Это уже потом, на расстоянии, подвиг становится подвигом, а в момент свершения он в большинстве случаев будничен и естествен, ибо сказано же — продолжение.

В этом смысле любой подвиг начинается издалека, иногда очень издалека. Подвиг в этом смысле — реализация нравственно на-копленного. и для этого надо, чтобы было что реализовывать, чтобы было накопленное. Подвиг—это взлет, где побеждает

лишь тот, кто был готов к нему — сознательно или бессознательно, это уж зависит от свойств конкретной личности,— но именно готов. И почва для этой готовности, безусловно, есть социальная среда, воспитание, окружающие тебя люди, товарищи, все, что рядом с тобой, привычки, обычаи, симпатии и антипатии. Почва этой готовности — прежде всего образ жизни и все, что связано с ним. Вот почему в подвиге человек не может солгать, притвориться, в подвиге он раскрывает самое сокровенное в своем характере. Как в окопе на фронте. Как на просеке БАМа.

Подвиг всегда, обязательно направлен на что-то значительное и очень важное для человека. Он всегда обязательно благороден. Не может быть подвига, совершенного во имя несправедливого дела.

Может ли, например, быть героем, храбрецом мерзавец? Нет, никогда. Он может быть наглым, дерзко-наглым, он может, скажем, поправ законы и нормы человеческих отношений, совершить дерзкий поступок, на который никогда не сможет решиться другой, нравственный человек, так что с определенной точки зрения этот его поступок может выглядеть весьма решительным (вот вы не смогли, а он еще как!). Он, такой человек, может внешне выглядеть даже мужественным, рассчитано отстаивая свою «правоту». Такое «мужество» и такая «храбрость», ясное дело, всего лишь высокомерная наглость, нахрап наглеца, профанация высоких понятий. «Я не верю в то, что бывают храбрые мерзавцы — сказал в свое время в интервью молодежной газете летчик-космонавт Владимир Комаров — Если человек воспитан в духе стяжательства, лжи, зависти — он не будет смел, никогда не будет. Он не способен на подвиг».

Вся история человечества это подтверждает. Антология великих человеческих свершений, и та, например, что предстает перед нами в десятках томов знаменитой серии. Жизнь замечательных людей», и та, что еще в сериях не систематизирована, наполнена высокими порывами и благородством помыслов.

Подвиг, героическое стоят в одном ряду с другими нравственными ценностями, накопленными и закрепленными человечеством, скажем, в литературе, в живописи, в музыке, в театре. В том-то и чудо настоящего подвига, что он, каким бы годом ни был датирован, одновременно и сегодняшний, очень нужный людям. Он и сегодня в строю, так сказать, и сегодня на вооружении, он в нетленной антологии мужества, бесстрашия, доброты, самоотверженности.

Разве стал прошлым, обесценился подвиг Алексея Стаханова, в самом имени которого, так близком каждому, живой энтузиазм первых пятилеток? Разве не с именем Алексея Стаханова и его последователей мы связываем сегодня тот красноречивый факт, что наша страна стала мощной индустриальной державой?

А разве только в духовной нашей памяти живут подвиги героев Великой Отечественной войны, победивших фашизм, грозивший утопить мир в крови и слезах? Минули годы, но разве сегодняшний день не детище той Победы?

Конечно, есть эпохи, когда обстоятельства жизни как бы уже и сами по себе зовут человека, требуют от него исключительной отдачи. И концентрация таких обстоятельств особенно высока...

Да. для большинства из нас сегодняшнее время таково, что мы встаем, завтракаем, уходим на работу, а потом возвращаемся с работы домой... Ну, еще ходим в кино, в гости, по воскресеньям становимся на лыжи... Мы хорошо делаем свою работу, иные даже очень хорошо, так что получается новый рекорд, научное открытие, небывалый урожай пшеницы, новая симфония. И пусть, сочиняя симфонию, идя на рекорд в труде или склоняясь над микроскопом в озарении близкого научного открытия, в этот момент высшего напряжения человеческого духа, дарящего ни с чем не сравнимую радость бытия, мы не стояли на краю пропасти, не рисковали жизнью, не смотрели в лицо опасности — это тоже наш звездный час, пусть несколько другого направления, но того же славного сияния, которое свойственно вообще любому большому человеческому делу.

Впрочем, и в этих наших буднях никто из нас не застрахован от того, что мы, как обычно, выйдем сегодня поутру на работу, а обстоятельства позовут нас на опасное, дерзкое, смертельное (пожар в доме напротив, ребенок на рельсах перед электричкой, пьяный бандит с ножом в руке). Готовы ли вы к этому? Достанет ли мужества? Ибо только мужество ведет на подвиг и только мужественный человек способен сделать решительный шаг. Мужество — особая категория в ряду других черт человеческой личности.

Нет, нет, мужество — это отнюдь не выдвинутый вперед подбородок или непреклонно-стальной блеск в глазах. Можно быть внешне мягким, уступчивым человеком и одновременно мужественным, когда потребуется принять важное, принципиальное решение.

Мужественный — значит благородный, никогда не теряющий человеческого достоинства. Мужество помогает нам держать себя в узде, чтобы при всех крутых житейских обстоятельствах оставаться человеком в самом высоком, самом благородном значении этого слова. Проявить мужество — значит совершить нравственное усилие, заставить себя поступать всякий раз так. как должно, как требуют того совесть и долг.

В самом деле, разве не требуется настоящей отваги и незаурядного мужества, чтобы сесть в космический корабль и, не думая о собственной судьбе, унестись в зияющую пучину холодного межпланетного пространства: чтобы, пренебрегая собственной без-опасностью, броситься на рельсы и в последнюю минуту выхватить зазевавшегося малыша из-под колес: чтобы, поступясь собственным благополучием, отправиться обживать пустынные места, сеять пшеницу, добывать руды, строить заводы и города?

А разве не требуется порой настоящего мужества, чтобы не поддаться на посулы, на лесть и твердо пресечь подхалимство и славословие? Чтобы сказать правду в глаза, не покривить душой, когда от тебя ждут каких-либо решающих суждений и оценок? Чтобы решительно возразить против несправедливости, произвола?

И разве не требуется изрядного мужества и самообладания, чтобы честно и прямо разобрать собственные ошибки, дать отчет в своих заблуждениях и неверных действиях?

А если тебя станет одолевать тяжкий недуг, если навалится на тебя безысходное горе, разве не облегчатся твои страдания, если призовешь на помощь свое мужество и стойкость?!

Конечно, подвиг нельзя «позаимствовать». Но очень даже можно позаимствовать готовность и решение поступить в определенных обстоятельствах так, как положено настоящему человеку. Можно и нужно заимствовать высокий дух служения людям.

Источник-журнал Крестьянка

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Основная

- Просмотров: 57

Вы не искали лёгких дорог

Под таким заголовком в «Крестьянке» № 1 за 1984 год была напечатана замётка, в которой журнал обратился к членам Клуба женщин-механизаторов имени Паши Ангелиной с просьбой рассказать о том, как сложились их судьбы. Много писем пришло в редакцию. Откликнулись и те, кому приз трудовой славы был вручен в семидесятых годах, и те, кто стал его обладателем сравнительно недавно. Вот некоторые из писем.

САМОЕ ДОРОГОЕ

Здравствуй, дорогая «Крестьянка»! Неужели уже десять лет прошло? Быстро пролетело время, но те радостные весенние дни 1974 года, встреча в редакции запомнились навсегда. Вообще на мою долю за трудовую жизнь много выпало почета, признательности от людей. Сколько тепла взяла я с собой с этих торжеств!

Вспоминаю одну чудесную сухую осень. К началу сентября все зерно было уже в закромах и солома в стогах. В тот сезон мне удалось намолотить 814 тонн зерна и 12 тонн семенных трав, 253 гектара обработала комбайном.

Последующие три сезона также были знаменательными. Мы создали семейное звено из трех уборочных агрегатов. Кроме меня и мужа, за штурвал комбайна сел старший сын Калью. И стал победителем соревнования среди молодых комбайнеров района, ему вручили переходящий приз моего имени...

Начало уборки всегда вызывает тревогу: что погода на сей раз преподнесет, не подведет ли машина... «Ну — скажу, бывало, комбайну,— поехали. «Нива», не подведи!»... А когда на полях остается лишь колючая стерня, когда хлеб засыпан, солома прибрана, когда удалась уборочная и выполнены обязательства, вместе с усталостью чувствуешь и огромную радость, удовлетворение от сделанного. Я думаю, что радость труда — самая сильная и прекрасная из всех радостей.

В прошлом году свой первый сезон отработал еще один мой сын — Айвар. Все время была я с ним в поле, помогала молотить в трудных местах—земля-то у нас каменистая,— где советовала, где сама садилась за штурвал.

Тридцать два года мы с мужем шагаем по земле, уважая и любя друг друга. Подросли когда-то посаженные березы возле дома, яблони, и дети наши выросли. Уже и Калью в Таллинн переехал к жене, хотя каждый год, используя отпуск, приезжает на уборочную и садится на комбайн. Приглашает к себе. Только не могу я жить в городской квартире, зачахну без дела. Работа по дому силы придает, и никуда не можешь уйти от соловьиных ночей, от душистых лугов и хлебных нив. От чистых зим с заснеженными далями, родных березок во дворе.

Только сохранить бы нам эту цветущую землю, не позволить ее сжечь. Мир — вот что сегодня для всех нас самое дорогое!

Скоро мне шестьдесят. Я пережила войну, потом всю жизнь выращивала хлеб, убирала его, растила детей. Я научилась хлеборобскому труду от своего отца и обучила ему сыновей. Внуки наши пойдут еще дальше, им работать на более мощных, современных и красивых комбайнах из семейства «Дон» Пусть же и в их жизни будет побольше солнца и тепла!

С уважением Эльмина ОТСМАН. Герой Социалистического Труда. Колхоз «Тарвасту», Вильяндиский район. Эстонская ССР.

ВЕРНУЛАСЬ НА ТРАКТОР

Работаю я трактористкой и еще многие женщины у нас работают. Но все меньше и меньше нас: не идут почему-то на трактор, боятся, что ли... Да и сама-то чуть не сбежала. Дочь у меня родилась, и после декретного отпуска подобрали мне другую работу. Я туда пошла с болью в душе, в котельную совхоза, а сама все о тракторе думала. Как увижу девчат на тракторе, душа переворачивалась и слезы душили. Не прошло и года, пошла к директору совхоза Костину и говорю: «Возьмите снова на трактор, не могу больше...» И он взял. Вы не представляете, как я обрадовалась!

Совхоз наш на весь Союз известен Орденом Ленина награжден. И директор у нас Герой Социалистического Труда. Да как же мы, труженики, такого знаменитого директора подводить можем! Работаем мы сейчас в отряде плодородия, пока нас 12 человек, а возглавляет отряд Анна Жукова.

И семьей я довольна. У меня отличный муж, прекрасный сын, ему недавно исполнилось тринадцать лет. А Катюше только третий годик идет. Хорошие дети, хорошая смена растет!

Я очень часто вспоминаю встречу в «Крестьянке», так тепло, радушно нас приняли. Мой муж работает в ремонтных мастерских слесарем-обкатчиком, и за помощью я обращаюсь больше к нему, если бывают поломки. И вообще я. наверное, счастливая. Вот уже третий раз избирают народным депутатом в райсовет. Спасибо за это людям за доверие!

Приезжай к нам, «Крестьянка», увидишь все воочию, ничуть не преувеличиваю. Хороший у нас совхоз, красивый, а люди — еще лучше. С приветом к тебе весь наш отряд плодородия имени 60-летия СССР: Анна Жукова. Рая Казеева, Галя Авдонина, Галя Сулейманова, Таня Стожарова. Римма Ермущук, Люда Ершова, Вера Смирнова, Надя Сырямкина, Ольга Валиулова и я.

Источник-журнал Крестьянка

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Основная

- Просмотров: 31

Вдовы

Пожилые женщины шли к центру села. Их встречали полевыми цветами и музыкой. Одни шли в окружении детей и внуков, другие одиноко выходили на солнечный простор. На пригласительной открытке старательным детским почерком выведено: «Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила? Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла?..»

Украина, Кировоградская область, село Подвысокое. Пятьсот парней и мужиков встали на защиту Родины. Половина из них полегла, выстилая дорогу к Победе. В той же открытке сказано: «Вас, дорогая, что потеряла на войне мужа, вынесла на своих плечах все тяготы войны, мы просим прибыть в Дом культуры вместе с Вашими детьми».

И идут они, вдовы села Подвысокого, сбиваясь в группки, как капли в ручейки, и ручейки полнились — вдовья река плыла по селу. Восемьдесят девять вдов одного села: а было-то больше, гораздо больше.

Изображают обычно вдов одинокими, безутешными и согбенными от горя. С кружевными платочками у бледных губ. Лихолетье впрягло подвысоченских женщин в войну и работу. В первый же месяц войны подкатился к селу первый, самый страшный вал огня. В здешнем лесу отчаянно сражались наши окруженные части, и женщины были партизанками и связными, медсестрами и кормилицами. Они были не страдалицами, а работницами на той огненной страде. А когда схлынула война, оставив разор и похоронки, опять не было времени предаться горю — если не они, то кто же залечит землю? И только ночи оставались для одиночества и слез. Они, быть может, согнулись бы, сломались, да некогда же, некогда!

И тяжелее всего было тем, кто остался с детьми: чем кормить, как выходить? Они-то думали тогда, что поднимают сирот, а выхаживали они новую жизнь села. Свечка, пронесенная на ураганном ветру, не затухла, защищенная безмерной силой хрупких женских плеч.

Чем глубже вбиты сваи, тем прочнее постройка. Колхоз «Дружба» давно стал миллионером, но кто же не помнит, какие сваи в основании его...

Четвертый раз «Дружба» созывает вдовий сбор. После первого вернулись они домой со специальными удостоверениями, где было сказано, что им — солдатским вдовам — теперь вводятся особые льготы: колхозная надбавка к пенсии, бесплатная вспашка огорода, доставка дров, внеочередной отпуск строительных материалов.

На этом сборе председатель Степан Трофимович Кривописский, третий десяток лет возглавляющий «Дружбу», сказал:

«Мы в вечном долгу перед вами. Вы подняли разрушенное хозяйство, вы сохранили жизнь села. Пусть жизнь помнит об этом».

Источник-журнал Крестьянка

- Подробности

- Автор: Super User

- Категория: Основная

- Просмотров: 69

Призы вручены лучшим

Тридцать женщин-механизаторов, победивших во Всесоюзном социалистическом соревновании 1983 года, удостоены приза трудовой славы имени дважды Героя Социалистического Труда Прасковьи Никитичны Ангелиной.

В тот день, когда победительниц поздравили в Министерстве сельского хозяйства СССР и вручили награды, они собрались у нас, в «Крестьянке». Волнующей, теплой и задушевной была эта встреча. За одним столом у традиционного редакционного «самовара» оказались и ветераны ангелинского движения, кавалеры орденов, такие, как Анна Александровна Ветрова. Анна Петровна Калюжная. Тамара Ивановна Лесникова, и совсем молодые — Мария Калиткина. Тамара Бурдиашвили, Лейла Алиева...

Завязался откровенный разговор о том, каким был для наших гостей минувший год, о сложностях, связанных с трудом женщин на технике, о подготовке к весеннему севу, о проблемах быта,— словом, о самом наболевшем. И все выразили единодушную мысль: дальнейшее освоение женщинами сельскохозяйственных машин, будь то тракторы, комбайны или хлопкоуборочные агрегаты, будет успешно продолжаться при более широком развитии наставничества.

Призерам были вручены почетные грамоты, присвоено звание «Почетный член Клуба женщин-механизаторов имени Паши Ангелиной». Их поздравили председатель Клуба и член редколлегии журнала, дважды Герой Социалистического Труда Галина Евгеньевна Буркацкая, дочь П. Н. Ангелиной — Светлана Сергеевна Ангелина.

«Крестьянка» еще раз горячо поздравляет героинь полей и желает им новых успехов в труде, доброго здоровья и счастья!

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ ПРИЗА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ИМЕНИ ПАШИ АНГЕЛИНОИ ЗА 1983 год

АЛЕКСЕЕВА 3. П., тракторист-машинист, птицесовхоз «Куженерский» Куженерского района Марийской АССР

АЛИЕВА Л. Г. кызы, механик водитель хлопкоуборочной машины, колхоз имени Низами Саатлинского района Азербайджанской ССР.

БАНЕНЕ Э. Б. тракторист-машинист, колхоз «Правена» Кайшядорского района Литовской ССР.

БОГДАН А. А., тракторист-машинист, колхоз «Ленинский шлях» Кременского района Ворошиловградской области Украинской ССР

БОРИСОВА Л. Н., тракторист-машинист, колхоз «Серп и молот» Калининского района Калининской области РСФСР.

БУЛЫНКО В. Ю., тракторист-машинист, колхоз имени Октябрьской революции Новгородковского района Кировоградской области Украинской ССР.

БУРДИАШВИЛИ Т. Н., тракторист-машинист, колхоз имени Калинина Гурджаанского района Грузинской ССР.

ВЕЛЕШЕВА Л. И., тракторист-машинист, совхоз «Ломинцево» Щекинского района Тульской области РСФСР.

ВЕТРОВА А. А., тракторист-машинист, совхоз «Хомутинский» Нижнеомского района Омской области РСФСР.

ДАВЛЕТОВА А. Ш., тракторист-машинист, колхоз "Светлый путь» Тобольского района Тюменской области РСФСР.

ДЖУМАНИЯЗОВА Р., тракторист-машинист, колхоз «Узбекистан» Янгибазарского района Хорезмской области Узбекской ССР

НОВАК Д. Ю. тракторист-машинист, колхоз «Шлях до комунизму» Теребовлянского района Тернопольской области Украинской ССР

ЕРНАЗАРОВА К., механик водитель хлопкоуборочной машины, совхоз «Халкабад» Кегейлийского района Каракалпакской АССР

ПЫЛЛУМЯЭ Э., тракторист-машинист, совхоз «Камара» Вильяндиского района Эстонской ССР.

СОБИРОВА X. Б., тракторист-машинист, колхоз «ХХII партсъезд» Гиссарского района Таджикской ССР

ИЖЕВСКАЯ О. Н., тракторист-машинист, Родионово-Несветайского района Ростовской области РСФСР.

СТАРЦУН 3. П., тракторист-машинист, межхозяйственное объединение механизации и электрификации Слободзейского районного совета колхозов Молдавской ССР.

КАЛИТКИНА М. Ф., тракторист-машинист, колхоз «Рассвет» Лискинского района Воронежской области РСФСР.

ТАГАНОВА О., механик водитель хлопкоуборочной машины, колхоз имени Карла Маркса Чаршангинского района Чарджоуской области Туркменской ССР

КАЛЮЖНАЯ А. П., тракторист-машинист, совхоз «Голубовский» Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР

КАРИМОВА Б. Т., тракторист-машинист, совхоз «Чапаевский» Валихановского района Кокчетавской области Казахской ССР

ТИМОФЕЕВА Л. Г., тракторист-машинист, колхоз «Украина» Винницкого района Винницкой области Украинской ССР.

КОЖОМБЕРЛИЕВА А. Д., тракторист-машинист, колхоз имени Ленина Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР

УДОВИЧЕНКО В. П., тракторист-машинист, колхоз имени Кирова Моздокского района Северо-Осетинской АССР,

КУПЛЕ Р. Я., тракторист-машинист, колхоз имени Ленина Валкского района Латвийской ССР

УТЕБАЕВА А. У., тракторист-машинист, совхоз «Каменский» Зеленовского района Уральской области Казахской ССР

ЛЕСНИКОВА Т. И., тракторист-машинист, совхоз «Красная Дубрава» Грязинского района Липецкой области РСФСР

ШАЙБАКОВА М. А., тракторист-машинист, колхоз «Большевик» Кушнаренковского района Башкирской АССР.

МИРОНОВИЧ В. М., тракторист-машинист, колхоз имени Калинина Буда-Кошелевского района Гомельской области Белорусской ССР

ШИНКОРЕНКО У. Г., тракторист-машинист, колхоз «Россия» Новозыбковского района Брянской области РСФСР

Источник-журнал Крестьянка